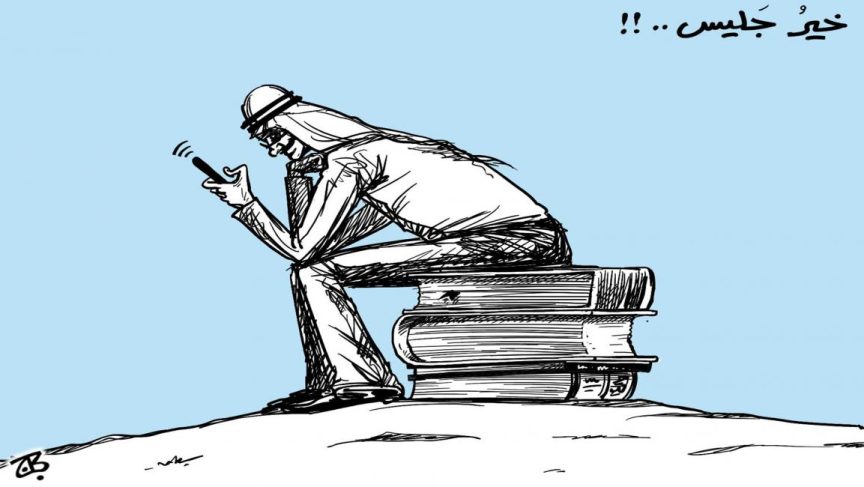

الاستغراق في القراءة المفيدة، المتمعنة والمتأملة، إن لم تكن باتت نادرة، ففي طريقها إلى الاختفاء، إلا لدى الدارسين وطلاب الجامعات والمضطرين إلى التنقيب في الكتب. ولا ندري إلى متى ستدوم، إذا بقي حال القراءة على هذا المنوال، المتراجع نحو الخلف، في ظل هيمنة وسائل الاتصال. لن يطول الوقت كثيراً، حتى تصبح القراءة من الماضي، أو مقتصرة على المتعلقين بالماضي. اليوم، بات لدى الأشخاص الذين شارفوا على خريف العمر، من ضمن ذكرياتهم عمّا يدعى الماضي الجميل، قراءتهم لأعمال شكسبير الكاملة، لاسيما مسرحياته الكبرى من ترجمة جبرا إبراهيم جبرا، والأعمال الكاملة لدستوفسكي من ترجمة السوري سامي الدروبي. وما تابعوه من كتب وروايات مختصراً في سلسلة “كتابي”، للمجهول حلمي مراد الذي يستحق تكريماً خاصاً. ثم قرأوه في ما بعد بترجمة كاملة في السلسلة الشقيقة “مطبوعات كتابي” كالـ”الاعترافات” لجان جاك روسو، و”قصة مدينتين” لديكنز، و”مرتفعات ويذرنج” لإميلي برونتي… إلخ. ولا بأس في التنويه بالإتيان على ذكر الترجمات العراقية والمصرية واللبنانية والسورية التي سجلت زاداً رفيع المستوى للأعمال الأساسية في الأدب في مختلف أشكاله النقدية والابداعية. في حين لم يعد يُستغرب الحديث، حتى في الأوساط الثقافية عن صعوبة قراءة “البحث عن الزمن الضائع” لبروست، أما “عوليس” لجيمس جويس ففي حكم المستحيل… ومثلهم كثير من الكلاسيكيات العالمية، ستصبح من تاريخ الأدب غير المقروء. وليس عبثاً عدم الاهتمام إلا بقراءة الروايات، متوسطة وصغيرة الحجم، في البلدان العربية، مع أنه، في الغرب، قلما نُشرت رواية إلا من الحجم الكبير!

عانت القراءة من تأثير أكثر من جائحة، بدأت بالسينما ثم التلفزيون، اللتين حاولتا من خلال جاذبية الصورة والحركة والموضوعات المثيرة إلغاء سطوة الكلام المطبوع، إلى أن تراضوا على المشاركة في ساحة واحدة، وكان في ما أظهروه من تعاون دليلاً على أن النهم إلى المعرفة يقبل بهذا التنوع الضروري، فلا السينما تحل محل التلفزيون، ولا الأدب يحل محلهما، غير أن أسوأ ما حدث، ما زال مستمر الحدوث، كلما اكتُشفت وسيلة جديدة، سرعان ما تهدف إلى احتلال عقل الجمهور، باحتلال أوقات الفراغ.

اليوم مع جائحة وسائل التواصل الاجتماعي، كإحدى نتائج الثورة المعلوماتية، يكتفي متابعون كثيرون، وهم في تزايد مستمر يومياً وبالملايين، بانشاء صفحة شخصية، وهي فكرة بدأت أشبه بطرفة، وذلك بكتابة تعليقات، أو تداول أخبار ونوادر وذكريات متنوعة، واستقبال مثلها، لا تحتاج إلى قراءة متمعنة، فالمعنى عادي وواضح، يغنى عن إعمال الفكر. لا تأخذ أكثر من إلقاء نظرة سريعة إليها. إذ لا يعدو التعليق “البوست” أكثر من شذرة، لا تشبه طبعاً شذرات نيتشه أو سيوران، أحياناً تحتوي على حكمة، أو عبرة، لأحد الكتاب، هذا في أحسن أحوالها. صفحات هي للتواصل بين الأصدقاء وغير الأصدقاء، والاستزادة بأخبارهم، لا للمعرفة العميقة، تختصر العالم من حولها بمجموعات افتراضية، ومع الوقت تعلم الكسل، وتدني الرغبة في القراءة. في الوقت نفسه، تحفز على اللهاث وراء كل جديد يومي، مهما كان هذا الجديد، لكن موجزاً، لتأخذ طابع حياة تتسارع، وتقطع مع التأني والتأمل والتحليل، تنحو إلى الاستسهال والاستعراض، يأمل روادها لفت الأنظار إليهم، وأن تمنح الطموحين منهم شهرة على صفحاتٍ، سرعان ما تحل محلها أخرى. فالشبان ينهلون ثقافتهم منها، أخبارمتنوعة جداً، ومحدودة جداً، يشكوان من السطحية، قطعية ومختصرة، المساحة لا تسمح بتبادل الرأي إلا ببضع كلمات، وإذا كان أكثر، فلن تحوز إلا على قلة من المتابعين، سواء كانت موضوعات ثقافية، علمية، جنسية، أو دينية… إلخ. تتجانس”البوستات” حسب الدارج، مع العابر والركيك والسقيم، وسهل الهضم الذي لا يترك أثراً… وإن كانت بعض الموضوعات الدينية تخلق نقاشاً ذا تأثير بالغ، يدفع الشبان إلى حمل السلاح والذهاب الى أرض الجهاد.

الخطر في احتلال حياتنا ثقافة سهلة، سطحية، تُجارى بنفَس قصير، لا تخلو من حقيقة راسخة، أننا بشر سريعو الزوال.

-

المصدر :

- العربي الجديد