تبدو النقلة النوعية الحاصلة من عام 1516، زمن صدور “يوتوبيا” توماس مور، إلى زمننا الحالي، أكثر مما هو متوقّع، من شدة تناقضها، فالمدينة الفاضلة تحولت إلى مدينة فاسدة، مع أن التقدّم العلمي يدحضها، بما أطلقه من وعود آخذة بالتحقق، في إيجاد علاج للأمراض الشائعة والأوبئة السارية، وإطالة العمر، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومخترعات وفّرت الكثير من الجهد على البشرية، وحققت أحلاما كانت تراودها… في حين أخذت الديستوبيا تبشر بالكوابيس.

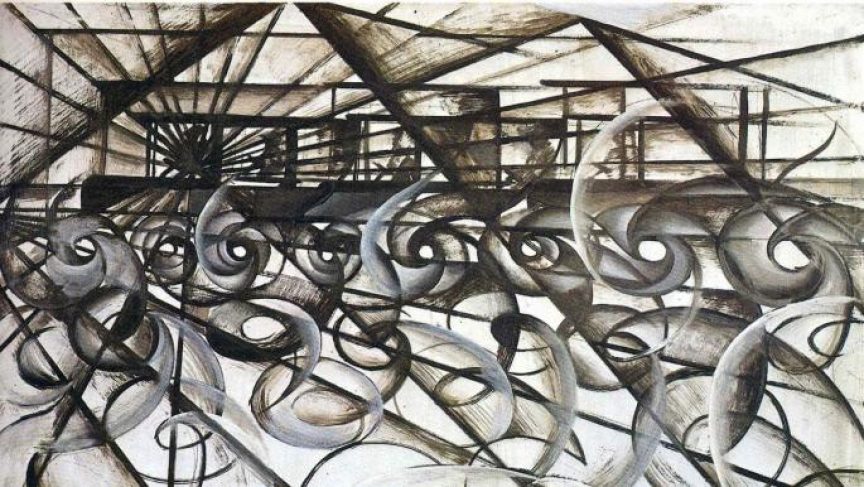

فالنقلة لا تسوغ هذه القفزة من النقيض إلى النقيض، ليست نحو المجهول، بل وضعت للمستقبل تصورات مخيفة استمدت من عوالم صناعة الخيال، تجسدت واضحة في الأدب والفن، مهدت لإرساء تقاليد الديستوبيا في روايات: “نحن” يفغيني زمياتين، “عالم جديد شجاع” ألدوس هكسلي، “1984” جورج أورويل، أسهم بها من سبقهم، ومن جاء بعدهم مثل: صموئيل بتلر، أنتوني ترولوب، جاك لندن، هـ.ج.ويلز، أنثوني برجس، سكوت وسترفلد…

تُحذّر هذه الروايات بمجملها من أخطار واردة بسبب التقدم العلمي نفسه، باختراع أشد الأسلحة تدميراً. وإذا كان أغلبها استلهم تصوراته من الخيال، فإن جورج أورويل استمدها من واقع لا يمكن ضبطه. إذ كتب روايته بعد بروز روسيا الشيوعية وأميركا الإمبريالية على أنهما القوتان الأعظم، وظهرت في الأفق ملامح حرب باردة قابلة للتسخين، تجسدت بين الكتلتين الشيوعية والرأسمالية، واتجاه كل كتلة إلى الانغلاق على أيديولوجيتها، مع السعي لاختراق الأخرى، أدى تفاقم النزاع بينهما إلى تصاعد التهديد بحرب ذرية تقضي على الكوكب.

رغبة باطنة في رؤية عالم يَسعد البشر ألا يعيشوا فيه

هذا الواقع المضطرب المؤهل للانفجار، أوحى بظهور الديستوبيا، وأدى استمراره إلى ازدهارها في الروايات والأفلام والتمثيليات وصناعة الألعاب الإلكترونية. تدور في عوالم خيالية سواء في المستقبل القريب بعد عدة عقود، أو القرن القادم، أو بعد عشرات أو مئات، وربما آلاف القرون، شعوب خانعة، تخضع إلى رقابة مشددة، ملابس موحدة، لا أسماء، مجرد أرقام، مجرات وسفن فضائية، حضارات متقدمة آخذة في الانحلال، والسقوط في مهاوي الاندثار، بلغ فيها العلم ذروة أصبحت فيها الحروب تُخاض باستخدام الأسلحة المتطورة، حتى النفسية، يلعب الذكاء الاصطناعي مع العنف أدواراً كبرى، وربما كان البشر ليسوا بشراً، بل مخلوقات صُنعت في المختبرات… تنحو إلى السيطرة على الكون، وكأن البشرية أو ما يشبهها، عادت إلى الغابة حيث البقاء للأقوى، تتحكم بهم غرائز الإفناء… وتلاقي إقبالاً كثيفاً من الجمهور.

إلى ماذا يدل انتشارها؟ هل يمكن تفسير الإقبال عليها بالرغبة الباطنة في رؤية عالم يَسعد البشر ألا يعيشوا فيه، يحيل المستقبل إلى عوالم كارثية يتفرجون عليها بمنتهي الأمان، ولا يتأسفون على أن العمر لن يمتد بهم، ليشهدوا عالماً من القسوة والرعب، أم لا تعني أكثر من تفريغ لمشاعر العنف، وهو ما سوّغ أفلام الجريمة والعنف، أو الملل من القديم وملاحقة كل جديد، وربما التمتع باستهلاك كافة أشكال الترويع وتجربتها بصرياً، والبحث عن مصادر رعب استثنائية، أم أنه متعة التنبؤ والاكتشاف؟

مهما حاولنا أن نضفي عليها، فهي أيضاً قصة الخير والشر تستعاد بين الأشرار والأخيار، العامل المحرك لكسالى صناع الديستوبيا، الدراما القديمة نفسها، أضيف إليه، النزاع بين الأشرار أنفسهم، وهو ما فعله أورويل.

لا يمكن التحديد بالضبط لماذا الديستوبيا في عالم يعيش واقعاً ديستوبياً؟ فالعالم يشيح ببصره عن عذابات مئات الملايين من البشر، بينما المجتمع الدولي مكتوف اليدين إزاء القضاء على الجوع، وتضييق الهوة بين الأثرياء والفقراء، والتخلص من الدكتاتوريات. ما يمكن أن يحدث فعلاً، هو أن بوسع العالم تسجيل نصر في هذا العصر التعيس، بإحلال السلام على الأرض، لكنه أبعد الأشياء عن الحدوث.

سُئل أحد الفلاسفة على سبيل السفسطة: “هل أقلعت عن ضرب أبيك؟”. فكان جواب الفيلسوف: “لم أكن أضربه، ولم أقلع”. فالسؤال على طرافته، كان على وزن الديستوبيا، إنه أمر لم يحدث، وقد لا يحدث، لولا تجارة الخيال، لم يُعقل. أما الجواب فهو: لا تعدو الديستوبيا سوى القصة القديمة نفسها بغلاف مرعب ومسلٍّ.

-

المصدر :

- العربي الجديد