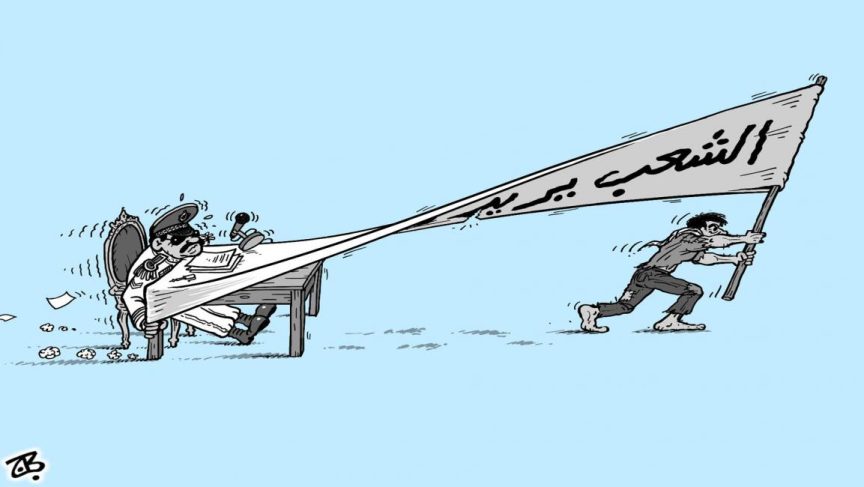

لم يبق سوى القليل من الدكتاتوريات التي ابتلي بها العالم، وهي بالمقارنة مع من سبقها، لا تمتلك خديعة مشاريعها الأيديولوجية الكبرى، أخذت منها التحجر والبلادة والادعاء والمراوغة، ولم توفر وسيلة في قهر شعوبها، انكفأت وراء ستار حديدي، أو دعائي براق. عموماً، لم تلق من الغرب سوى التشهير، والجعجعة بالمزاودة على الديموقراطية، تلك التي لا تزعج الأنظمة الشمولية، من قريب أو بعيد.

النسخة العربية من هذه الأنظمة تتميز بلجوئها، في سبيل البقاء في السلطة، إلى توسل انقسامات طائفية، وتسعيرها في حال هُدّدت، مع الإفراط في استخدام القمع، وغالبية ضحاياها من المدنيين العزل. ولو كانت نشاطات المعارضة لا تزيد عن انتقاداتٍ واحتجاجاتٍ ومظاهرات، الردّ عليها بقسوة لا حدود لها، تتفاقم إلى حربٍ محليةٍ، تغدو مع استطالاتها حروبَ إرهاب متبادل، الهدفُ إفناء الآخر، ولو كان الآخر المختلف شريكاً في الوطن. فصْمُ هذه الشراكة، أو القبول بالطغيان، يحتاج إلى قدر كبير من الخراب والتشنيع والدم. غنيّ عن البيان أننا نتكلم عن النظامين، العراقي والسوري.

كمشاهد مقتطعة عمّا بلغته الحرب أخيراً، “داعش” تعدم شباناً في العشرينات من أعمارهم، من طلبة كلية القوة الجوية في تكريت، يبلغ عددهم نحو 1700 جندي، حسب تصريح “داعش”، بإطلاق النار عليهم في عملية قتل باردة، تعد أسوأ مثالٍ على الإرهاب واللاإنسانية. أنموذج كان له شبيه في سورية، على مدار السنوات الماضية، سواء من النظام، أو من “داعش” التي مارسته على الأرض السورية. أصبح القتل على هذا النحو طبيعةً لدى الأطراف المتقاتلة. إحراز النصر يتحقق في التمادي بالوحشية، والاستهانة بحياة البشر، إذ لا يستحق الإنسان أكثر من رصاصة.

في بداية الاحتجاجات السورية، واجهت السلطة المتظاهرين العزّل بالرصاص، واتهمتهم بأنهم أدواتٌ لمؤامرةٍ كونيةٍ لإسقاط النظام، إضافة إلى وصمهم بالإرهاب. امتنع المتظاهرون عن الرد بالمعيار نفسه، وأظهروا تفوقاً أخلاقياً في التعامل مع رجال الأمن، والتزموا بنشاطاتهم الإغاثية، مما خفف من معاناة الأهالي، مدركين أن أي عمل عنيفٍ ينقلهم من خانة المظلومين، ويضعهم في مصاف الظالمين، فتوخّوا عدم الانحدار إلى هذا الدرك، غير أن استفزازات النظام المهينة والمميتة أتت ثمراتها. وكان للانشقاقات في الجيش مفعولها، فانزلقوا إلى حمل السلاح، دفاعاً عن النفس وحماية للمتظاهرين، ومن ثمّ إلى الردّ على تعديات النظام. وكان لمجازر النظام والموت تحت التعذيب والاعتقالات والإعدامات الميدانية… ارتدادات ثأرية وفّرَها تسلح الانتفاضة.

هل أصبح المظلومون على سوية الظالمين؟ حسب كامو في مسرحيته العادلون: في اللحظة التي يحمل فيها المظلوم السلاح باسم العدالة، فإنه يضع قدماً في معسكر الظلم. هذا منطق الإنسانية والأديان التي لا تغفر للقاتل مهما كان موقعه، الجريمة تبقى جريمة، ولا يمكن التحايل عليها تحت أي مسمّى، سواء كانت حروباً عادلة أو ظالمة. على العكس من منطق الحروب التي تتسامح مع الجرائم وتبعاتها، مهما غالى المتحاربون في القتل، غير أن هذا لا يعني أن الحروب تنفي الإنسانية، أو تتبرأ منها، دائماً ما تُخترق بأفعال إنسانية يقدم عليها الأفراد، أما الجماعات فتنخرط في أتون الجنون العدمي.

من العسير والغبن تطلب التفوق الأخلاقي من طرف، بينما الآخر يمارس إجراماً طليقاً من المحرمات. الحروب في النهاية خاضعة لظروف نزاعاتٍ، لا تحلها سوى القوة، مما يخلق واقعاً لا يمكن التهرب منه، يشكل عدم التصدي له، بالنسبة للمستباحين جبناً أو سذاجة. يصبح لدى كل طرف حجة، لتبرير منع الخصم من الغلبة، بالالتجاء إلى قانون الحرب، وهو ليس أقل من القتل بالقتل. ولئلا نتطلب الكثير في حال القليل غير متوافر، لا تسمح الحروب باتخاذ مواقف أخلاقية، الأطراف غير قادرة عليها، إلا عندما يسمح الكبار بإيقافها، ليس لأسباب أخلاقية، بل لامتناع استمرارها. تلك هي جريمة الكبار، لكنها لا تخلي الصغار من المسؤولية.

منطق الحروب أكبر من أطرافها على الأرض، يصبحون، شاءوا أم أبوا، أسرى قواعد ميادين القتال.

-

المصدر :

- العربي الجديد