يتداول القرّاء صورة رومانسية للكاتب في عزلته. وكان لتشبيه سكناه في برج عاجي دلالة إلى تلك السكينة التي يتمتّع بها مبدع لا يهتم إلا بفنه، لا يبحث عن الشهرة، بل الشهرة تبحث عنه، وتطرق بابه، لا يتنازل لها، فالمجد بانتظاره.

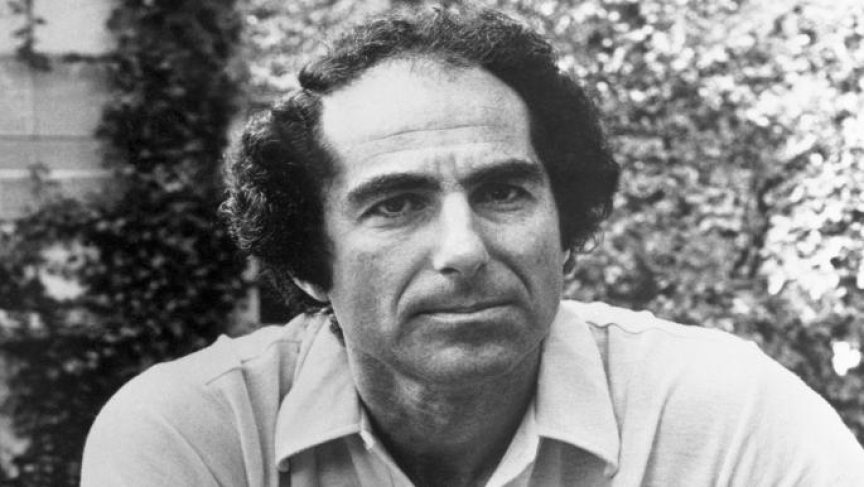

هذه الصورة تليق بالروائي الأميركي فيليب روث الذي نال أرفع الجوائز الأدبية في الولايات المتّحدة وخارجها؛ مِن بينها: “جائزة فوكنر”، و”الجائزة القومية لكُتّاب أميركا”، و”جائزة النقّاد”، و”البوليتزر”، و”مان بوكر الدولية”، وقلّده الرئيس الأميركي باراك أوباما وسامًا تقديرًا لمساهماته العظيمة في الأدب الأميركي، كما كانَ الكاتبَ الحيَّ الوحيد الذي أصدرت “المكتبة الوطنية الأميركية” عشرة مجلّدات لأعماله الكاملة.

ظفر روث بالمجد وهو على قيد الحياة، وهي فرصة نادرة. عادةً لا يحصل الكاتب على المجد إلّا بعد عدّة أجيال أو قرون. أمّا الشهرة فتصنعها الدعاية في حياة الكاتب، خصوصًا بعد أن كثر المستفيدون منها، مثل دور النشر والدولة، إضافة إلى الكاتب. فيليب روث ليس غريبًا عن القرّاء العرب، تُرجمت له عدّة روايات من بينها “سخط” و”الوصمة البشرية” و”تزوّجت شيوعيًا” و”حكاية أميركية”. تكشف رواياته، حسب تعبير أحد النقاد، عن تعمده استفزاز الهوية الأميركية من خلال استخدام أسلوب حسّي عبقري.

كاتبٌ جيّد قدّم مثالًا فجًّا عن الوسط الثقافي الأكاديمي

مؤخرًا، كتب الأستاذ في “جامعة جورج تاون” الأميركية، جاك بيرلينيربلاو، وهو من المهتمّين بدراسة أعماله، عن عثوره على عشرات من رسائله المحفوظة في أرشيف مكتبة الكونغرس. أظهرت علاقاته مع أصدقائه من عالم النشر والنقد الأدبي والأوساط الأكاديمية، شاركوا على مدى عقود في تصدير صورة عنه أسهمت في تعميده واحدًا من كبار الروائيين. شكّلت هذه العلاقات شبكة من عدد معتبر من الأصدقاء في مجال النشر وعوالم الأدب، دعمته في شتى المجالات، بامتيازات ساعدته على الفوز بالجوائز، كانت نوعًا من تبادل الخدمات.

كشفت الرسائل عن “درجة التواطؤ” مع أحد الدارسين لأدبه، وكان قد كتب عنه بشكل جيد، فأخبره روث بأنه سيساعده في الحصول على وظيفة أكاديمي. وهناك مراسلات مكثفة مع ناقد أدبي، تتضمن مناقشات حول الأدب، كانت في غالبيتها حديثا عن كيف يمكنهم مساعدة بعضهم بعضًا بهذه الجائزة، وهذا المنصب…

وفي رسالة أخرى، هنّأه الناقد على حصوله على جائزة أدبية مرموقة، وكان هو نفسه الذي ترأّس اللجنة التي اتخذت القرار. كتب إليه: “أنا أيضًا تقدّمت بطلب للحصول على زمالة. لذا، هل لي أن أطلب منك إزالة الغبار عن الرسالة التي أرسلتها مؤخرًا، وإرسال نسخة منها مرة أُخرى”. بينما مراسلاته مع المحرّر والمراجع الذي كتب مدحًا لرواياته على مر السنين، فتبين دعمه طلب منحة، بالكتابة عنه بأنه “أحد أفضل النقاد الأدبيّين”، مكررًا تفضيل ترشيحه للحصول على منحة وإقامة أكاديمية.

كتّاب تصنعهم مواسم الجوائز المفبركة والترجمات الملفقة

ما يؤكد أن روث كان أستاذًا في التسويق لصورته، بتوصيفه كاتبًا وحيدًا، متطلباته صارمة، لا يهتم إلّا بالفن. تمتد هذه الصورة إلى ما بعد الموت، بالطلب من منفّذي أعماله إتلاف بعض المواد بعد وفاته في محاولة للسيطرة على إرثه من القبر.

المؤسف أنه كان كاتبًا جيدًا، لكنه قدّم مثالًا فجًا عن الوسط الثقافي الأكاديمي.

صحيح أننا تعرضنا في هذه المقدمة الطويلة إلى فيليب روث، لكن المقال ليس عنه فقط، الأميركان أولى بأديبهم والدفاع عنه، وقد يشكّل صيدًا ثمينًا لهوسهم بالفضائح، لكنه يساعدنا في ما نريد الإشارة إليه، خاصة أن التسيّب في الوسط الثقافي العربي مفضوح، ويقودنا ليس إلى عالم النشر فقط، بل وأيضًا إلى المؤسّسات الثقافية الرسمية، المتميزة بالبيروقراطية، وإلى مواقع التواصل الاجتماعي المتميزة بالجهل. لن يعسر علينا التعرف على مناخ حافل بالكثير من الشبكات التي تقدم تصورات مخادعة عن الأدباء، كما يظهر ترامي الأدباء على إرضاء مؤسسات ودول، خاصة أن حفنة معتبرة من المثقفين وقفوا إلى جانب الدكتاتوريات بدعوى علمانيتها، ولم يرفعوا إصبعًا في الدفاع عن الحق في الحرية والكرامة، ما منح هذه الشبكات ديمومة تقوم على تبادل المنافع والدعوات. ولا عجب ما دامت قائمة على الفساد المنتشر، وقابلية بعض المثقفين لبيع أقلامهم لشيطان المال والمناصب.

لن يشط بنا الخيال ولا الاتهام، عندما لا تدافع الثقافة عن نفسها، فالثقافة لن تُعنى بالحقيقة ولا بالعدالة ولا بالحريات، ولن تدافع عن إنسانية البشر، ستدافع عن مصادر ارتزاقها، ولن تكون تقييماتها إلا رهينة منافعها، وتدليسًا مدفوع الثمن، إن الانسجام مع السائد يذهب بهم إلى التنازل عن أية قضية مهما كانت مصيرية، ففي التطبيع لم يكن عسيرًا ملاحظة هذا الصمت المجلجل، وكأن المثقّفين الذين تعيّشوا على القضية الفلسطينية، لم يعد لفلسطين وجود بالنسبة إليهم، بينما تقود الصحافة حسابات مشينة، بموجب اعتقاد سخيف وهو أنه باستطاعتها المنع والحجب، حتى المؤسسات الثقافية بات لديها لوائح سوداء.

هذا العالم العربي، لا تخفي مظاهره استشراء الانحطاط الثقافي في داخله، فالتواطؤ أكثر ما يظهر في الجوائز وحركة الترجمة إلى اللغات الأُخرى، ما ينعكس على تدنّي قيمة الأدب العربي، وكأنه ليس للعرب أدب يحتلّ مكانًا في هذا السديم الذي يتّسع لجميع الآداب إلّا أدبنا، ما دام أن الأدباء تصنعهم مواسم الجوائز المفبركة والترجمات الملفقة، بينما يجب أن تكون للثقافة قيمة مطلقة تتوارى إزاءها مصالح الأفراد، بل ومصالح الدول.

-

المصدر :

- العربي الجديد