رحيل الروائي الكبير حنا مينه في ظروف الكارثة السورية، يُعيدنا إلى حدثٍ فرنسي مشابه، لا يماثله بالحجم، لكن يُمكن الاستضاءة به. في عام 1871، أُعلنت في باريس حكومة “الكومونة”، كأوّل دولة عُمّالية في التاريخ. كانت الطموحات كبيرة؛ فخلال فترة حكمها القصير، قامت بالعديد من الإصلاحات: فصلت الدولة عن الدين، تبنّت الاقتراع العام والتعليم المجاني والإجباري، ألغت العمل الليلي، منعت الضرائب على أجور العمال، وحطّمت المقصلة…

لم تستمر ثورة “الكومونة” طويلاً. كان قمعُها دمويّاً، وسُحقت بشكل وحشي. أمضى الجيش الفرنسي ثمانية أيام يُطلق النار على المدنيّين، وبلغت أعداد الضحايا عشرات الآلاف… كانت الإعدامات تُقام في الشوارع وعلى المتاريس.

اللافت، موقف كبار كتّاب فرنسا آنئذ؛ فلوبير صاحب رواية “مدام بوفاري” شبّه عمّال الكومونة بالكلاب المسعورة ونصح بعدم التعامل معهم برحمة، وسخر من التعليم المجّاني، معتبراً أنه سيؤدّي إلى ازدياد أعداد البلهاء. الشاعر بودلير، قارن القوّات العسكرية التي سحقت الكومونة بالإله جوبيتر.

الكاتب أناتول فرانس احتفى بالمجزرة، واصفاً الكومونيّين بحكومة الإجرام، ولجنة من القتلة، وشرذمة من الصعاليك، وهلّل للقضاء على الديمقراطية المتعفّنة أمام فصائل الإعدام. الروائي والقاص تيوفييل غوتييه وصف جنود الكومونة بالبهائم كريهة الرائحة، وأوصى بإلغاء الاقتراع العام لأنه عار على الروح الإنسانية. وحده فيكتور هوغو أدان منفرداً القمع ضد الكومونيين.

” ما يجب إدراكه، ولو أنه امتلك قلماً مؤثّراً، لكنه مجرّد إنسان”

دامت ثورة الكومونة 72 يوماً، بينما الحدث السوري أَنجز سبعة أعوام من القتل بمختلف أنواعه؛ الممنهج والعشوائي والكيميائي والإعدامات والموت تحت التعذيب. جرى اعتقال وقتل مثقّفين، وغادر الكثيرون البلد. الذين بقوا في الداخل، بعضهم اختار النظام عن وصولية وقناعة. بينما آخرون كانوا على سويّة ثقافتهم وأخلاقياتهم، انحازوا إلى مبادئهم، وأدانوا النظام بجرأة.

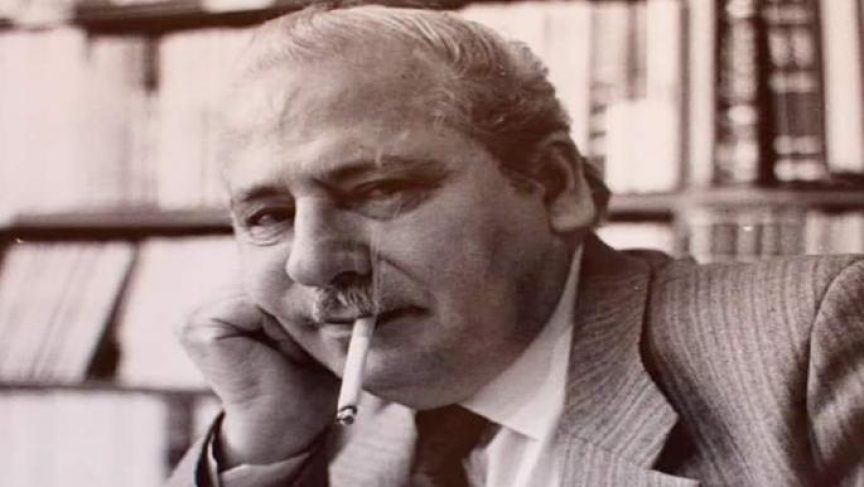

صمتُ حنا مينه، شكّل خيبةً للكثيرين. الروائي الكبير علامة بارزة في الثقافة السورية، وبلا ريب شاهد عيان على النظام وبطشه، ما يُملي عليه الوقوف إلى جانب الثورة دونما تردّد. الحقيقة لا تستثنيه، لا امتياز ولا حصانة، في محكمة التاريخ والأدب.

ما يجب إدراكه، ولو أنه امتلك قلماً مؤثّراً، لكنه مجرّد إنسان. حنا مينه كان عمره 88 عاماً عندما اندلعت الاحتجاجات السلمية، غير قادر على المشاركة بدور فعّال، ولا بوسعه مقارعة دكتاتورية لا تتورّع عن ارتكاب أفظع الجرائم؛ نظام التشبيح لا يرحم. كان أقرب إلى العجز، يعاني من أمراض مزمنة.

وإذا كان ضعفه لا يشفع له، ولا كون الرواية السورية لم تصبح بعده كما كانت قبله. فما لا يمكن تجاوزه، أنه طوال حياته لم يتأخّر عن الدفاع عمّا آمن به من عدالة وحرية ومساواة، وأن رواياته ساهمت على مدى نصف قرن في تشكيل الضمير السوري. فلا نسمح للدكتاتور أن يسلبنا رمزاً، كان في العمق أحد صانعي هذه الثورة.

ولنتذكّر أن الرواية أحياناً، أكبر من الروائي، ومن أخطائه وخطاياه.

-

المصدر :

- العربي الجديد