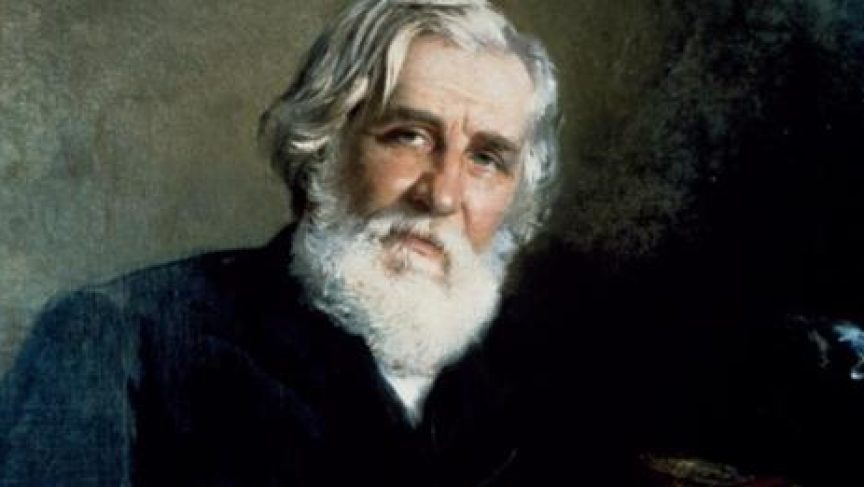

استمرّت العلاقة بين الكاتبَين الروسيَّين ليون تولستوي وإيفان تورغنيف زمناً طويلاً، ولم يلتقيا إلّا لماماً، ورغم فارق السنّ بينهما – إذ كان تورغنيف يكبر تولستوي بعشر سنوات – اعترف كلٌّ منهما بمكانة الآخر الأدبية، رغم أنّ علاقتهما مرّت بمحطّات من الخصام مع القليل من الوفاق.

في المرحلة المبكّرة من تعارفهما نشأت صداقةٌ كادت أن تكون وثيقة بالرغم من بوادر الخلاف، كان الأدب يجمع بينهما على مضَض. فقد ضاق تورغنيف الهادئ الطباع بالاندفاعات الحادّة لطبيعة تولستوي، إضافة إلى أفكاره المثالية المتشنّجة، ودعوته إلى المساواة بين الأغنياء والفقراء، وبلغَ الذروة في التطرُّف بنبذ الرفاهية وتوزيع أراضيه، والعيش على الكفاف أسوةً بالفلّاحين الروس. كما وجد فيه رجلاً يختلق المشاكل الفكرية، كذلك الصدامات مع الدين، بخاصة إغراقه في موضوعات روحية، واعتراضه على الكنيسة الأرثوذكسية، ما أدّى إلى تكفيره وحرمانه.

لم يستطع تورغنيف مجاراته، وجد نفسه في ابتعاد عنه، وكتب إلى صديق له معلّقاً على ما يحسُّه نحو تولستوي: “يؤسفني أنني لا أستطيع الاقتراب منه أكثر ممّا اقتربت. إن ما بين أفكارنا من تعارض ليقف حائلاً بيننا”. لم يكن رأي تولستوي بتورغنيف أفضل، وكان أكثر صراحة منه: “إني كلّما تقدّمتِ السنُّ بي، قلّ حبي له”.

غادر تورغنيف روسيا بعدما أصابه النقد الشديد على رواياته، خاصة “الآباء والبنون” إضافة إلى التعريض به، وبآرائه حول أن روسيا لا يمكن لها أن تحقّق نقلة حضارية ولا تقدّماً إلا بالاتجاه صوب الغرب. وقد قضى ما تبقّى من حياته في باريس بقرب صديقته المغنية بولين فيردوت يتنقّل معها في العواصم الأوروبية، تجمع بينهما قصة غرام غريبة قيل إنها من طرف واحد، عُذرية على الأغلب، ثم ظهر في مراسلاته أنها كانت حميمة.

كان الخصام بين تولستوي وتورغنيف يتصاعد بين فترة وأُخرى، إلى أن نشب خلافٌ لا يمكن إصلاحه إلّا بتبارُزهما، وكان في تدخّل وسطاء أن فُضّ النزاع، أعقبته جفوة استمرّت أربعة عشر عاماً، لم يفضَّها سوى مرض تولستوي الذي كتب له: “يسرّني أعظم السرور أن أقول إنني على استعدادٍ لأن أُجدّد عهد صداقتنا القديمة، وأن أُصافح اليد التي مددتها إليّ”. كان صلحاً حقيقياً، قضى بعده تورغنيف عدة أيام بصُحبة تولستوي في قريته بولسنايا.

لم يكن الخلاف بينهما سوى خلافٍ على النظر إلى الحياة التي يستمدّان منها أدبهما، ولم يكن خلافاً عظيماً، إلّا لأن كُلّاً منهما كان يراها من جانب مغاير. فكان تورغنيف يرى في تفلسُف تولستوي ما يعقّد تواصله مع البشر، وكان يقول: “لو أن تولستوي لا يتفلسف لأحسن إلى نفسه وإلى الناس”، مع هذا سيكتب له من على فراش المرض والموت: “إني جدُّ فخور لأني كنت من معاصريك”.

غالباً، لا يمكن النظر إلى الحياة من جانب واحد، ما دامت هي نفسها قابلة للانشطار إلى ما لانهاية من الأشكال، وربما كان خلافهما واحداً من أشكالها الغزيرة، ما أفرز خِصاماً كان كلاهما على سوية تجدُّده، وبلغا من العِناد أنه استمرّ دونما هوادة. من دون النظر إلى أن الحياة تُعاش على أكثر من وجه، ولقد عاشها كلٌّ منهما كما يهوى، ولم تنفصل عن أفكارهما، عبّرا عنها من خلال رواياتهما. كما كانت حياة كلّ منهما رواية، بكلّ ما فيها من أخطاء وزلّات وعظمة وروعة؛ لشدّة ما كانت أمينةً على حياة أراداها أن تكون مستقيمة، كلٌّ على طريقته.

في عصرنا، وفي بلادنا قد نفتقد إلى خلاف نبيل كهذا، ينحو إلى استعادة الحياة من براثن الفساد، ليس للافتقاد إلى أدب نختلف عليه، إنما لافتقاد الأدب ما يؤمن به، وما ندرة الأدب والأدباء، إلّا لأنّ شغّيلة الأدب احتلّوا ساحات حياة يُسهمون باحتضارها، لن ينقذها شغّيلة زائفون، ينتحلون صفة شغّيلة الحقول والمعامل، إنّهم ليسوا سوى مرتزقة بلا ضمير.

-

المصدر :

- العربي الجديد