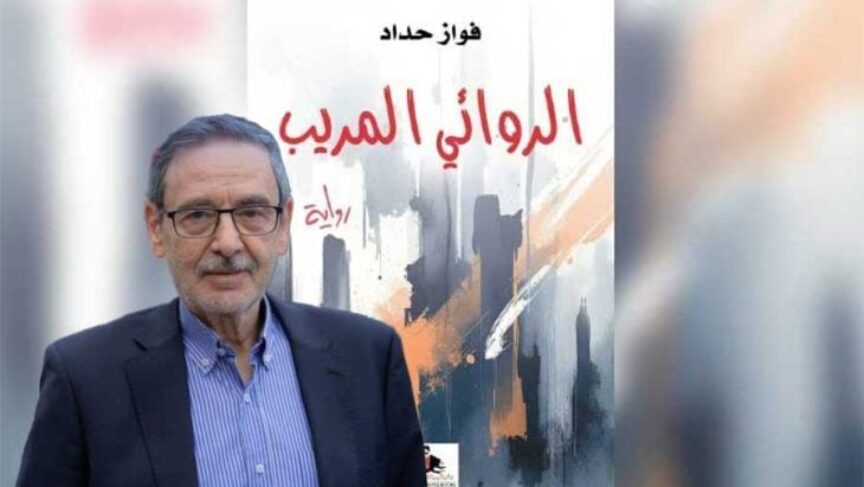

يستمر الروائي السوري فواز حداد في تمتين رؤيته النقدية للمجتمع من خلال هيمنة السلطة على مفاصله، فبعد روايته «جمهورية الظلام» التي تشتبك مباشرة مع الفعل الديكتاتوري في تحويله الوطن إلى سجن كبير، يعود إلى القارئ بروايته الجديدة «الرّوائي المريب» الصادرة في 2025، والتي تضعنا منذ العنوان في علاقة مع الوضع الثقافي في مرحلة معيّنة في الفضاء السّوري.

الوطن يودّع الحياة ولا يموت:

تدفعنا قراءة النص إلى الحركة في فضاء التحرير، فحقلي الدلالة في العنوان ستكون لهما مفرداتهما المتعدّدة خلال السرد، لكن مفردة «المريب» تجعل القارئ في قلق مستدام، فهو يكتشف المغلّف المجتمعي الذي جعلته السلطة كظرف عنوانه يحمل جمالية التواصل، لكن موضوعه يحمل نذر التوعّد، يكتشف هذه الحالة في متابعته لما يحدث من مخاضات، منتظرا الانتقال من وضع «الرّيبة» إلى وضع «الاستقرار»، وهو ما جعل الرّوائي -حسب تأويلي – يضع مخطط الفهرس بعناوين توهم أنّها فكرية لكن عمقها حكائي.

تتأسّس الرّواية في صورة «الرّواية الإطار» و»رواية متضمّنة» بعنوان «لقاء لا ينتهي»، وإذا كانت الأولى تشتبك مع الواقع بمراراته، فإنّ الثانية تستدعي التاريخ بانتصاراته وأمكنته العتيقة في دمشق، ليس هذا وحسب، بل يؤكد الرّاوي على الأمكنة في باريس، والإحالة على باريس تحمل معنى الاشتباك التاريخي مع المستعمر، الذي يستمر في الواقع عبر سلطوية النظام الماحقة لكل نَفَسٍ حالم بالحرية. يقدّم الراوي بعض أحداث الرواية المتضمّنة ثم ينقطع ليستمر في تقديم أحداث الرواية الإطار مربكا ذهن القارئ بفكرتي «الروائي الشبح» و»زمن جميل»، والعلاقة بين المعنيين تتعالق مع رؤية سردية للواقع السّوري ضمن وقائع الهيمنة السلطوية، «الرئيس لم يمت، بل ودّع الحياة».

فشبحية الروائي المتضمّن كاتب رواية «لقاء لا ينتهي»، يصنّف الرّاوي كتابته بأنّها «رواية عن زمن جميل»، فرغم الحرب إلا أنّ المشترك التاريخي بين السوريين في ذلك العهد كان، التحرّر من دخيل لا يمتّ بصلة للعراقة السورية، وهو الجمال الذي تستمر صورته كشبح لا يُرى، لكنّه لا يفارق التصوّر، ولهذا فالجملة السردية المسندة إلى الزعيم الخالد في حقيقة الأمر وجوهرية السرد تنطبق على الوطن، ففي حالات خضوعه القسري للهيمنة، هو لا يموت ولكن يفقد حيويته لبعض الوقت ويعود، هو فقط يودع الحياة.

النّسيج الاجتماعي مَفْهَمَةُ التحوّل:

يظهر الرّوائي الشبح في مطعم الكمال، حيث كانت صفاء التي اختفت من السرد لتعاود الظهور حسب رغبات الراوي وأحداث الرواية، ولقاءهما يعتبر جمعا بين شخصيتين نقيّتين، يكتفيان للتعرّف بتبادل السؤال عن الهوية، حيث يكتشفان إنّهما قريبان من بعضهما: فهي «الكاتبة»، إذ رأته استقر عند مقالها في الجريدة، وهو «الكاتب» الذي تنتقده، وهو مستوى سردي يضع معايير الانتظار والتعرّف والنقاش محل معنى، بدلالة عدم تعارفهما من قبل لكنّهما موجودان في علاقة ثقافية (الكتابة)، ومُثبتان في الانتشار، حيث الجريدة وسيلة نقلٍ للخبر، وهذا يمنح الاعتقاد بأنّ الرواية تحيل القارئ إلى فترة بعينها، كانت فيها الهوية الثقافية محل شك، إلا ما تربى منها في أحضان النظام، وربّما هذا الذي دفع الروائي إلى أن يبني الأحداث على موضوع ذاتي، فهو روائي، ولذلك كانت الأحداث في يد «راوٍ عليم»، يقدّم الشّخوص مفردة لكنّه يكشف علاقاتها في ما بينها، وكأنّ الرّوائي يؤسّس تصوّره الإبداعي للأزمة السورية، من خلال فهم النسيج الاجتماعي في سداه السياسي والثقافي والأمني والاقتصادي، ومن ثمة فهم الأسباب التي أدّت بسوريا إلى الوقوع في ما وقعت فيه.

إنّ الحفرّ الروائي في متاهة الأزمة، ربما يكون سببه، التحوّل المفزع للمجتمع، تحت وطأة الخوف، إلى شبكة مخابراتية تأسّس على منوالها التخابر الثقافي لأجل حماية الوطن من «أدعياء الحرية»، وبالتالي أصبح الناقد والكاتب والصحافي والشاعر والرّوائي جميعهم، عناصر ضمن هرم التجسس الثقافي، الذي يصبّ في وعاء «مسؤول الثقافة في الجمهورية» بتعبير الرواية، وتنبّه الراوي إلى هذا الجانب فجعل الأنف غالبا على الرّأس لاعتبارات التشمم الذي يُوظَّف فيه «الكلب» لاكتشاف الممنوعات، فكانت إحدى عادات «المفكر» المفضّلة هي «نكش الأنف» رغم أنّ «كبير النقاد» كان قد نصحه «بحكّ رأسه بدلا من نكش أنفه»، والدلالة في التحوّل إلى «الرأس» تقف عند مهمة التفكير.

الهوية مرآة المواجهة مع الآخر:

لا تخلو الرواية من إحالة وظيفية إلى رموز الأدب والفكر الغربيين، كالعلاقة بين سيمون دوبوفوار وسارتر، في إطار علاقة في طريق النمو بين صفاء وجسّام، التي أحيلت إلى القطيعة لأنّها انتهكت فضيلة الاحترام بين الذوات، ورام فيها جسّام ابتداء الرّذيلة، أي توسّل العبث كآلية للتحكم في المصائر، فما كان من الأنثى إلا الرّدع، لأنّ صفاء ليست دوبوفوار.

كما أنّ الرّواية أشارت إلى «صرصورية» أحد الشخوص، ولا يمكن إغفال الكافكاوية، وعملية التحوّل المسخي، التي لا تعبّر سوى عن المستوى النشاز الذي وصل إليه المجتمع تحت وطأة الرقابة وتغوّل الشرط الأمني. أما الإحالة الدالة الأكثر ترسيما لشكل المواطن في وضعه الوجودي فهي اللانتماء، وكانت في استدعاء كولن ولسن واللامنتمي. إنّ العبث والمسخ واللاانتماء، ثلاثة عناصر استطاعت الرّواية التنبّه إليها، في واقع أدبي مختلف لتسقطها نقديا على الواقع المعيش، ذلك أنّ الرواية تتسع كفضاء فنّي تتفجر فيه اللغة لتقول المجتمع في تحوّلاته المكرّسة والطارئة، وهي كفيلة بأن تضع ذات المجتمع في مواجهة مع آخر، ليكتشف ذاته في إطار اختلاف اللغة، لأنّ هذه الأخيرة ليست وسيلة للتعبير وحسب، بل هي وعاء للهوية أيضا.

ما يحدث يفوق الخيال:

تتواطأ الشّبحية مع الإنتاجية الروائية، بحيث تصبح «الرواية الإطار» مواكبة لشخصية الشبح المتخفي في الأسماء المستعارة، وحاضنة لروايات متضمّنة تكشف مساحات مستترة في وعي الرّوائي، وتواصل الإنتاجية الرّوائية لدى شخصية الشبح تحت عناوين: «لقاء لا يشبهني»، «المنعطف»، «الانهيار» و»الغرام الأسير»، فبداية من التاريخ إلى وقائع السّبعينيات وأخيرا ثيمة الحب، يعتبر هذا التتابع الثيماتي نوعا من الانتقال الواعي في تضاعيف النص الروائي، كضرورة سردية للمزج بين الموضوعة الأساس في النص الواقعي «الرّوائي المريب»، وتناسل الرّوايات المتخيّلة، على اعتبار أنّه في الأخير سنكون أمام عمل متخيّل من إنتاج فاعل روائي معيّن بالذات في الواقع، ولكن تأويلا، وظّف الكاتب النص المتضمّن ليمنح النص الإطار واقعيته المتخيّلة، لأنّ ما يحدث يفوق المتخيّل ولا يمكن حتى تصوّره، أو الاستعانة بالخيال لإحالته على اللغة. واقع صعب حتّم على الكاتب اختلاق حيلة إبداعية للإيهام بواقعية الخيال.

ولهذا لم تُحْدِث الرواية انقلابا في واقع الأحداث بالعكس، القصّة القصيرة «الفجر» هي التي حرّكت المقهى باعتباره المعادل الموضوعي للفضاء الحر ولو كان مراقبا، لأنّ الأدب يستعمل الرّمز كتعمية على ما يريد الكاتب الإفصاح عنه. إنّ «الفجر» كنص قصير يكشف عن أهمية أي حدث ولو اعتبر غير مؤثر، وهو ما بالغت الرواية في التعبير عنه حينما تابعت تطوّر الحدث في فعالية «حمود» الحكائية بوصوله إلى درجة استولت عليه فكرة التحوّل إلى الرواية، والكاتب في هذا المفصل يعالج مظهرين من مظاهر عدم الوعي الأدبي في مجتمعاتنا والمجتمع السوري على الخصوص، فما أحدثته قصة «الفجر» تعثّرت في إحداثه الرواية المتعثرة أصلا في أذهان بعض الشّخوص السّلبية والمقاوَمَة من قبل كتيبة النقاد المخبرين، ولهذا لا معنى من اختزال القصّة في وصفها «قصيرة» والحكم بلا أهميتها، ومن ثمة ضرورة الانتقال في سلم الإبداع إلى ما هو أرقى، أي جنس الرّواية. أما المظهر الثاني فيرمي إلى فهم لا جدوى ما يُروى أحيانا في المجتمع باستفاضات ويكون لا أثر له، في مقابل التواصل الذي قد يحققه الحكي في مستويات محدّدة بدقة ومكثفة، كما تحيل إليه «القصة القصيرة»، ولذلك قدّمت الرواية مستويات لتشفير الأدب، والتّشفير عادة ما يكون في كلمات معدودة لكنّها تؤدي معنى في مستوى القضايا الكبيرة والملحة، ومن ذلك «تحديث الرّمز»، «تثقيل الرّمز» و»إفلاس الرّمز»، ويفلس الرّمز إذا بولغ في توظيفه بحيث يؤدي إلى «الإبهام والغموض» غير الوظيفيين.

إنّ التخلي عن الرمز فرضته الضرورة السردية في حكاية «حمود». حمود الثابت والمتحرك، كسائق خلال حركة الميكروباص، فهو الشّاهد على الحركة، والميكروباص لن يكون سوى المجتمع، ولهذا فالشاهد يتابع أحاديث الناس وصراخهم، يستمع إلى غضبهم، آلامهم وآمالهم، وخوفهم أيضا، وكل ذلك في واقعية تحتّم نقلها كما هي، لأنّ الواقع ربّما يكون أكثر خيالا من الخيال، ولهذا فكّر حمود في الانتقال من التكثيف الذي يفرض الرّمز في القصة القصيرة إلى الرواية، التي تتطلب تمدّدا وتكاثرا في الأحداث والتشبيك في العلاقات، ولقاء المصائر واختلافها، وكله يؤكد أنّ ما حدث «لم يكن نهاية التاريخ» بتعبير سعد الله ونوس، وإنّه «رواية طويلة» وليس مجرد «قصة قصيرة».

تكريسُ الهويةِ وكتابةُ الذاتْ:

يتأخّر جسّام في الانتقال إلى الرواية، بعد أن أخذ يلمّ شتات اتجاهات من العالم ليكتب نصا بهوية متعدّدة، وكان قد اهتدى إلى «الرومانسية السحرية»، في جمع واضح بين ما هو أوروبي وما هو أمريكولاتيني، فهل المنجز الجديد يمنح اتجاها جديدا في الرواية؟ هذا ما أرادت الرواية أن تكشفه منذ العنوان الذي أحاطته بالرّيبة، وكذلك كل مشاريع العرب مسترابة، لأنّها تنفر من ذاتيتها وتستعير عناوين بعيدة عن فضاءاتها التاريخية والثقافية والاجتماعية، تنسج منها هوية نشازا لا تعبّر سوى عن لحظة مسخ، ولهذا بمجرّد دخول جسّام عالم الرواية، راح ينط بين الأفكار وحطّ عند موضوعة الجنس المبتذلة. الكتابة رهان ومبدأ، وليست نزوة، «الرّوائي المريب» لم تغفل هذه الحالة النزقة في وعي الكتابة النافرة من ذاتها، لأنّها «نزوة» تماما كما لحظة الجنس، لا نستطيع أن نصف حتى لذّتها لأنّها عابرة، قليل من الرّعشة وتعبر الأشياء إلى سكون مميت، سوى أنّه بعد الرّعشة المنتِجة حياة، وذلك هو الجنس في حاضنة الأسرة، والمجتمع، يفتقد بعض مستلزمات الأسرة لأنّه أصبح فاقدا لعناصر المواجهة، فأظهر قبولا ممجوجا لكل من سوّلت له نفسه ركوب ظهره. اتجاه الجنس الذي استولى على جسّام للاستمرار في الكتابة على منواله، هو تلك الرّعشة الفاقدة لعنصر الالتفات إلى الذّات، حال رعشتها كما في سرير الأسرية، حين تكون الرّعشة جامعة لروحين تهمّان بتفتيق حالة من العبور إلى الهوية الوجودية عبر ما سيكون من «حب» أولا، ثم «خِلْفَة» تكرّس بصمتهما في الوجود حتى بعد الرّحيل.

عود على بدء:

افتُتحت الرّواية بهذه الجملة العميقة في أدبيتها: «كان ذلك ضحى يوم صيفي قائظ الحر، ضجّت فيه سماء دمشق بتحويم طائرات الهليكوبتر على غير المعتاد..»، ورود دمشق في الجملة يفتحها على الثابت والمتغيّر، وعلى أدبية الرّؤية إلى الكتابة التي يجب أن تنطلق من المحلي، على أساس أنّ المعنى في العنوان يحيل إليه كل مشهد في الرّواية، وحيث إنّ الريبة تمنح الإحساس بعدم الثبات، فإنّ الثابت الوحيد هو المكان، دمشق ثابت الروائي الذي لا يتغيّر، وكانت روايته «جمهورية الظلام»، رغم ظلامية الأجواء التي قدّمتها، إلا أنّ دمشق التاريخ والمكان، كانت ثابتة بقوّة تنتظر فقط لحظة التحرير من الظلمة، ولهذا لحظة الضوء مثبتة في مفتتح الرّواية: «ضحى يوم صيفي»، ولا يتأكد المعنى في جملة البداية إلا عطفا على جملة النهاية: «إذا كانت الحياة ليست صناعة روائية، لكن الرواية عن الحياة»، والحقل الدلالي للحياة في جملة البداية تمثله مفردات: «ضحى، دمشق وسماء»، وهو ما يعني أنّ ما نكتبه هو الحياة والرواية، إن لم تكن الحياة فهي عنها وبمعنى من المعاني هي الحياة، ودمشق هي الثابت وهي الحياة، والمتغيّر هو ما يحوم في سمائها من عتاد للقهر وظلمة عابرة.

-

المصدر :

- القدس العربي