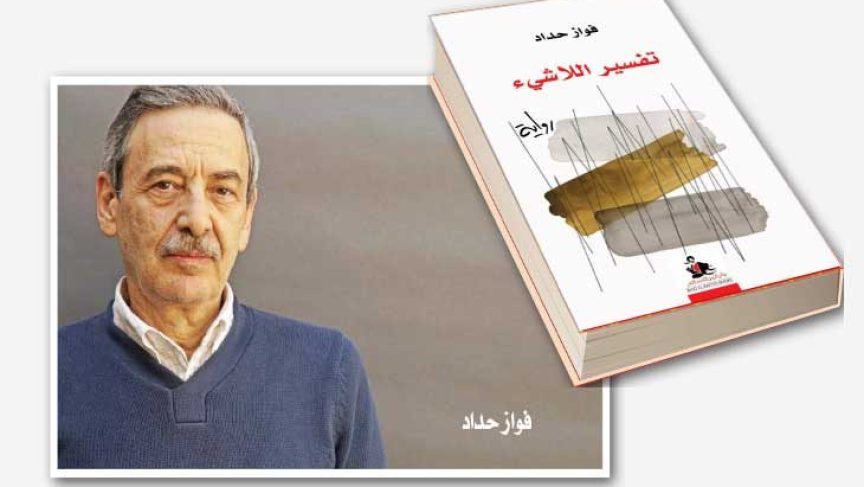

مَن يتابع أعمال الروائي فواز حداد، لا يخطئ حرصه على اختيار عناوين لافتة، وأحيانا صادمة لرواياته، تعدُّ منطلقا للولوج إلى عالمه السردي. من هنا يشكل عنوان روايته الأخيرة «تفسير اللاشيء»، مدخلا لها، ويثير في الوقت نفسه الأسئلة والفضول معا. يضع حداد الكثير من إشارات الاستفهام، ليجذبنا إلى أروقة وأزقة عوالمه الروائية، تعرجاتها وانسيابها، المعتم منها والمضيء، الغامض منها والجلي، تاركا مساحة كافية للتورط في عالمه البسيط، المتناغم مع رؤاه الداخلية، يثير في القارئ التنبه، بالإيماء والإيحاء، وينسحب فجأة، تاركا للقارئ عبء البحث والتقصي، وغواية التوغل في متتاليات عالمه السردي الشيق.

اتكأ حداد في رحلته الروائية على مدى أكثر من ربع قرن، ونحو خمسة عشر عملا روائيا وقصصيا، على عالم ممسوس بإشكاليات إنسانية عن الحياة والمتغيرات والبشر، من خلال رصد التاريخ السوري القريب، وما حفل به من صراعات وتقلبات، مع التركيز على متتاليات فوضى النهوض والصعود والانحدار لمسيرة الإنسان السوري تحديدا، الذي هو بطله الأوحد وحدثه الأهم. شكلت أهوال الثورة والحرب، المرحلة الأخيرة التي لم تنته روائيا، بإيقاعاتها المضطربة، على مدار ثلاث روايات حتى الآن، تأخذ كل منها زاوية من الحدث السوري.

يتعالى في رواية الثالثة «تفسير اللاشيء» نبضا مختلفا، يضعنا أمام إشكالية نفسية معقدة، في استعمال فكرة التلاشي في عالم يصيغه الموت والخراب، باللجوء إلى تحويل الوجود إلى لاشيء، هربا من المواجهة، ونشدانا للأمان، يتجلى بالتخلي عن كينونة الانسان، والاختباء في لا شيء من هباء.

المُفكر

يختار حداد شخصيات مثيرة للجدل، للإشارة إلى الثقوب السوداء الناخرة في عالم يتهاوى؛ صاروف الأستاذ الجامعي، رجل الأفكار الإشكالية، المثقف الصدامي الحانق، يعيش خوفه الداخلي، يلوذ بأمان مصطنع ليحمي نفسه من السقوط في مجريات ما يحدث من قتل وتعذيب. يبدو رغم ضجيج انتقاداته مقموعا في داخله، انعكاسا لمناخ القمع الشامل الذي لم يستثن أحدا، وإذا كان قد تغلب عليه بالاعتصام بالصمت، ومخاتلة واقع رث، والاستعاضة عنه بفلسفة هانئة وغوص في مجاهيل الكون، إلى حد تصغيره إلى ثقب أسود، يخفي ويلات زمن لا يمضي، بقدر ما يترسخ، يتذرع به مثقف، بات خاملا وعاطلا عن العمل، يسوغ ترهات يومية.

تغاضى صاروف عن مآسي الحرب والمجازر والضحايا، نظر إليها بعيني الباحث المحايد، واعتبر أن البلاد تسير نحو الأفضل، رغما عن النظام والمعارضة، فلا التغيير أو التقدم يحدثان إلا بأثمان باهظة، انصياعا لتاريخ يسير نحو الأمام فوق الدماء والجثث والأشلاء. وإذا كان قد أظهر امتنانه للفلسفة، فلأنها أتاحت له هامشا من الخلاص وإحساسا بالطمأنينة والتفاؤل «بات حريصا على عالمه الداخلي، بالبقاء بعيدا عن عالم الخارج… وكأن الخارج يقبع في قارة أخرى، مع أنه كان ملاصقا له».

وإذ كان المفكر قد نجح في تجاهل الحرب، والظفر بحياة جميلة، سارحا بين الكتب والنظريات، بيد أن هذه الحياة الشخصية اللطيفة التي تجري في أمان كامل، بمعزل عن الواقع، لم تفلت من الامتحان في هذه الفوضى الرهيبة، فإذا به يواجه حقيقة لم يحسب لها حسابا، الواقع دبر له كمينا، بتمرد أقرب الناس إليه، ويرهقه بإشكالية كانت الأقوى التباسا وفجائعية. طعنة أصابته في القلب تماما، صادرة من أكثر الأشخاص التصاقا به، وإخلاصا له، من الشخص الوحيد الذي لا يمكن أن يخطر له: «سهير الزوجة والحبيبة والصديقة والتلميذة والتابعة والمريدة». لم يعد أكثر من رجل يعاني مرارة الهجران، ويستعطف المرأة التي أحبها، ما أفقده التوازن في عالم ليس متوازنا، كان وجودها وحده يمنحه الاستقرار الداخلي، انكفأ داخل أزمته الشخصية، اختار لا جدوى الحوار على الحوار، وكان الأقل ضررا، وهو الأستاذ الذي يُعنى بمشاكل البشر الحياتية وإشكالاتهم الروحية، فإذا به رجل منكوب وأعزل، لم ينج عالمه الصغير من العالم الكبير، بينما الحياة تمضي على إيقاع فظائع رهيبة، يستعرضها مشهد بالغ العبث: بات من فرط هوسه واستغراقه في مأساته العاطفية، أن أصبح كل ما حوله لاشيء، هناك ما انهار في داخله، حالة غامضة توصف باللاشيئية.

لا يتوقف حداد عند عالم المفكر المثقف فقط، بل يتجول في عوالم أخرى، ويذهب إلى متاهة زواريب الفن، في رحلة لا تقل عن كوميديا سوداء، في مسارب الفن القادر على إرضاء كل الأطراف، وتسويغ ما لا يسوغ، والحديث عن كل شيء ولاشيء

يحاول الراوي، تفسير حالة اللاشيئية، العالق بها صديقه المفكر، بإحالة الشيء إلى اللاشيء، ما يحيل العالم بالتداعي إلى لاشيء، تترى فيه مشاهد تقوده إلى الغياب عن الحاضر، وضعف الإحساس بالحياة، وتلاشي الوجود، والاعتقاد أنه كائن غير مرئي.

الفنان

لا يتوقف حداد عند عالم المفكر المثقف فقط، بل يتجول في عوالم أخرى، ويذهب إلى متاهة زواريب الفن، في رحلة لا تقل عن كوميديا سوداء، في مسارب الفن القادر على إرضاء كل الأطراف، وتسويغ ما لا يسوغ، والحديث عن كل شيء ولاشيء، من الكلاسيكية إلى مدارس الفن الحديث، إلى تشويه الجمال، فالتجريدية، تبلغ ذروتها في حداثة «الفشكلة»، من خلال علاقة الفنان التشكيلي بالجسد الأنثوي العاري العابر للتاريخ، الملهم العظيم الذي لا ينضب في جميع العصور، فالحداثة تكمن في انقلاب مفاهيم الفن إلى ضدها. استمرأ هذا النوع من الفن، وأراد الغوص فيه بمزيد من الفشكلة، كإسهام شخصي، بلوحات اختلط فيها، الفخذ واليد، الكاحل والساعد، العين والفرج، على أنه فن نوعي، غير أن الواقع أضاف الرعب إلى العري، في مشهديات التعذيب حتى الموت والتمثيل بالجثث، وكي يخفف من وطأته، رده إلى إرهاصات مؤثرات حداثة المرحلة النهائية، كابتكار متقدم على حداثة ما بعد الحداثة، تنذر بنهاية الجنس البشري. وإذا كان قد ارتد إلى التجريد، فلأنه يتسع لكل ما لا يتسع له الفن، بأنواعه القديمة والحديثة من تأويلات، ما ينجيه من أخذ موقف إلى جانب أي طرف، ويسمح له بالانحياز إلى جميع الأطراف، النظام والثورة والمعارضة والميليشيات بأنواعها.

السياسي

يحيلنا الفكر والفن إلى المُنظّر السياسي الأشد ذكاء من الأستاذ الجامعي، والأكثر وصولية وادعاء وإمعانا في الزيف، فللسياسة دورها، وللتاريخ دوره، تاريخ لا يأبه بالحقيقة والعدالة، يفسره المُنظّر كما يشاء، يصنعه في مكمنه بين الدخان، «يشعل فيه حرائقه، بينما النيران مندلعة حولنا، وآخذة طريقها إلينا، لن تنطفئ، قبل أن تأتي علينا جميعا».

ينزع المُنظّر عن التاريخ، صفة العدالة والأخلاقية، يضعنا أمام تاريخ مجحف بالبشر، أمام تاريخ يكتب نفسه بمعزل عن هراء دموع الضحايا، ولو كانت حقائق: «لا مكان للشعب ولا للإنسانية، في دورة التاريخ، الحقيقة الوحيدة؛ القوة هي التي تتحكم بالعالم، ذلك هو التاريخ».

هذه الرواية، ليست لغة وسردا وأبوابا وفصولا، بل صدى لصوت الحرب والدماء، التي علت حتى على صوت الحب الملتبس، الذي بقي مختنقا، مؤرقا، معذبا. تدور في عوالم المثقفين الهشة والثقافات الهشة. ترسم سورية في عهدة ثقافة ومثقفين تتلاعب بهم تيارات الفكر المعاصر، ما يظهر عجزهم عن المشاركة في ثورة كانوا يحلمون بها، وفرصة لأن يفعلوا لا أن يتواروا.

اللاشيئية، حسب الراوي تحتمل أكثر من تفسير، فالباب الذي انفتح وإن انفتح على لاشيء، وربما على اليأس المطلق، لا يخفي القدرة على الفعل، لم يغفل عنه الأستاذ في لحظاته الأخيرة.

-

المصدر :

- القدس العربي