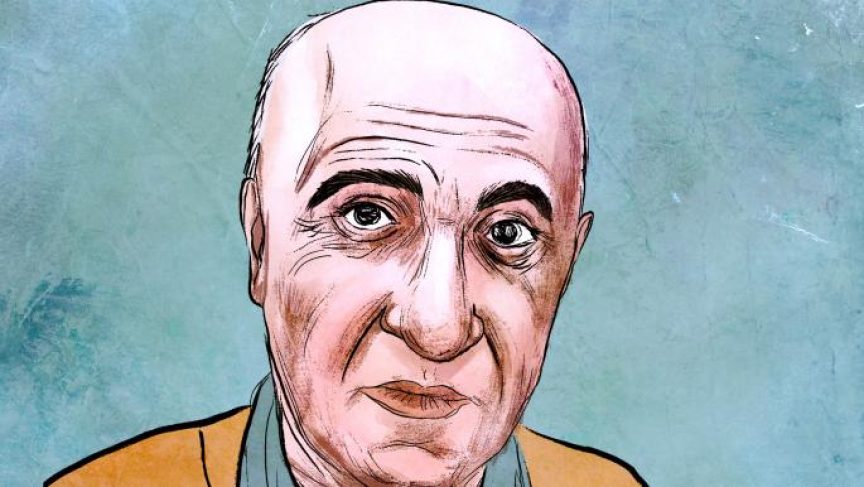

قد يخطر للبعض أن المثقّف السوري محمد كامل الخطيب، اعتزلنا واعتكف في قريته، وهو صحيح. وقد يقال إنه لم يعد يهتمّ بعالمنا، وهو غير صحيح، ما زال في خضم هذا العصر، لا يكفّ عن الكتابة في جميع الشؤون التي تهمّ المثقّفين، وتهمّ الناس أيضاً. يكتب عن موضوعات حسّاسة، لها علاقة بسورية والمحيط العربي والعالم.

بدأ الخطيب مسيرته في الجامعة ككاتب شابٍّ يساري الهوى، لم يفارق أهواءه الأدبية، التي بدأت مبكّرة في كتابة القصة القصيرة، مع الوقت تعدّدت اهتماماتُه، فكتبَ في النقد والسياسة والرواية، ودراسات فكرية، وباحثاً في قضايا وحوارات النهضة العربية، عدا عن تحرير وتقديم لمؤلّفات من عصر النهضة؛ لعبد الرحمن الشهبندر وشبلي شميل وغيرهم.

خلال هذه التنقّلات في عالم المعرفة، لم يكن ينتقل فعلاً، كان حاضراً في جميع مناحيها وتشعُّباتها. وعلى الرغم من اجتيازه مراحل كثيرة، ما زال يسارياً مدينا لماركس، وقاصاً مديناً لتشيخوف، وبعد روايتين، قد يعاود كتابة الرواية، من يدري؟ وكما أنه مرجع في فكر وعصر النهضة، ولم يتوقّف عن التأمّل في زماننا الممتدّ من منتصف القرن الماضي وبدايات القرن الحالي، من دون إغفال التاريخ والفلسفة والسياسة والتراث الإسلامي والعربي.

نظر مبكّراً في الأوضاع السورية وحذّر من مآلاتها

لا نبالغ عندما نقول إنه مثقّف موسوعي، فضلاً عن شغفه بجمع الكتب، لديه مكتبة لا نظير لها على الأقل بين أقرانه، كما يعتبر مرجعاً في الإصدارات العربية والكتب المترجمة. أمّا عن علاقته بنجيب محفوظ، فهو على نحو ما يشبهه، فقد كان موظّفاً في وزارة الثقافة هيئة التأليف والترجمة. عمل الخطيب مع المفكّر أنطون مقدسي وخلَفه في المنصب، كان موظّفاً على درجة عالية من الاحتكاك بالتراث والثقافة الغربية. ولا ندري إلى أيّ حدٍّ كانت علاقتُه جيدة أو سيّئة مع مثقّفي زمانه، فهو لم يكن يخفي رأيه فيهم.

في معتكفه الريفي ما زال مواظباً على الاطّلاع، ليس من نوع الاعتياد، بل من الإدمان، كرّس له جلّ وقته، بالإضافة إلى شغفه في السينما، والتأمّل في الطبيعة، وكتابة شذرات في الفكر والتاريخ والفلسفة والسياسة والثقافة عموماً.

جرى التعريف به على أنه راهب الفكر، وهي مبالغة، فهو لا يمت بصلة إلى الرهبنة ولا المشيخة، هذه السمعة جاءته من زهده بالمناصب والجوائز والدعوات والاستعراضات الثقافية والمهرجانات، أي كلّ ما يلهث وراءه أغلب مثقّفي جيله، ومن جاء بعدهم. لم يسعَ إلى الشهرة وهو الأحقُّ بها، فجهده حقيقي، وإنتاجه حقيقي، ليس في تكديس مقالات من مجاملات وهراء، أو اختلاس التنظير ومراجعات الكتب والتزلّف لجهات ثقافية. لنقل إنه كاتب حر، لكن سنحتار في تصنيفه، هل هو الكاتب اليساري أو التراثي أو التنويري أو الإسلامي أو العلماني، أو عاشق الحضارة الغربية، وكلّ ما يعد إنجازاً أدبياً وفكرياً، أو أنه كما يحلو له أحياناً أن يصف نفسه بالبرجوازي الصغير، مع ميول رأسمالية محافِظة تتبدّى في إعجابه بالسياسي السوري خالد العظم. من الطبيعي وصفه بالناقد والباحث في الأدب والخبير بالكتب… إلخ، الحقيقة إنه هذا كلّه من دون تشدّد، استخلص منها الجانب الرحب والمنفتح.

لا يغيب عنّا، بقدر ما يشرف من قريته هناك على العالم

مناسبة الحديث عنه، كتابه الأخير “بورتريهات”، ويحتوي على ذكرياته مع بعض المثقّفين كنماذج صادفهم في حياته، وشهادة عن الثقافة السورية، وذكرياته المبوّبة تحت عناوين: يوميات صبي الدكان وسائق الدراجة والتلمذة. كذلك ما كتبه مؤخّراً في العقد الأخير من قصص قصيرة، وتأمّلات في السياسة والتاريخ والنفس والفلسفة والفكر.

المثير في هذا الكتاب، جولاته بين المعارف والذكريات والقصص والفكر، في ترابطها على الرغم من تنوّعها، والتنقّل بينها ببساطة تُخفي كثافةً في التعقيد، لكنّك لن تستطيع أن تُفلت الكتاب قبل أن تنهيه وبمنتهى المتعة. اللافت فيه أنّ هؤلاء الذين كتب عنهم بسخرية وحِدّة، ما زال الوسط الثقافي يمتلئ بهم وبأمثالهم، فالثقافة إلى انحطاط، والتعرُّض لها يُحيلنا إلى ما يُشين المثقّفين. يستعيد بعضهم من خلال حوادث طريفة، وما أكثر طرائفهم المُخزية، ففي مثال المثقّف التقني دلالةٌ خاصة، إذ تعجُّ الثقافة بأمثاله، فالمثقّف البعثي يتمركس ويتأسلم، وقد يصبح حداثياً يلغو بأحدث ما ينتجه الغرب، ولا يجد ضيراً في أن يكتب من وجهة نظر إسلامية، أو من وجهة نظر علمانية، طالما أنه ينتفع من الطرفين.

لو أردنا مقارنة محمد كامل الخطيب بغيره من المثقّفين لغمطناه حقّه، وكان فيه امتحانٌ لهم يُحرجهم في هذه الأيام. فالذين في الواجهة يتاجرون بالثقافة، أغلبهم من قماشة المثقّف التقني، وعلى نحو أردأ، فالتقني لم يبق تقنياً أصبح مُحتالاً مع رهط من أمثاله. في الحقيقة، لا تصحّ مقارنة الخطيب إلّا بأمثال أنطون مقدسي وصادق جلال العظم، إنه من طينتهم، وكان على وفاق معهما، وفي مجال النقاش نِدّاً لهما، لم يُفسد الاختلاف اليسير الحوار معهم.

ما أريد قوله في هذا المقال والإلحاح عليه، ليس إنّ محمد كامل الخطيب كان على ثقافة واسعة ومتينة فقط، بل كان على سويّتها، لم يتنكّر لها، أفعاله لم تتناقض مع أقواله ولا مع ما يؤمن به، تلك الخصلة التي لم تتوفّر في الغالبية العُظمى من مثقّفينا. وقد استطاع – وفي وقت مُبكّر – النظر إلى الخَلل في الأوضاع السورية وحذّر من مآلاتها الكارثية. ما يُمثّله الخطيب من مثال مضيء، يجعلنا لا نفقد الأمل من الثقافة السورية. اليوم بما أنّ جهاتٍ ثقافية عربية تسعى إلى تكريم المثقّفين، فهو لن يسعى إليها، هذه الجهات اعتادت على الزاحفين نحوها.

هذا المقال تحية إلى صديقنا محمد كامل الخطيب في قريته الملاجة، التي يطلق عليها “القرية الإسبانية”، لا يغيب عنا، بقدر ما يشرف من هناك على العالم.

-

المصدر :

- العربي الجديد