يعود الفضل في الخزّان الثمين للذاكرة الثقافية العربية إلى الكثير من المؤرّخين والفلاسفة والفقهاء والأدباء. أحد هؤلاء التوحيدي، الذي كان نمطًا وحده في جهده العظيم. لولا عنايته بجمع ما كاد أن يضيع هباءً من تلك الذاكرة، لذهبت أدراج الرياح، أو نُسيت مع الزمن، ولولا جهود غيره أيضًا، لضاع تراث أمّة وعصور بكاملها. وإذا توقّفنا إزاء الجهود الفردية لحِرفة الوِراقة، فلأنّ لها فضل صيانتها وحمولتها من عصر إلى عصر.

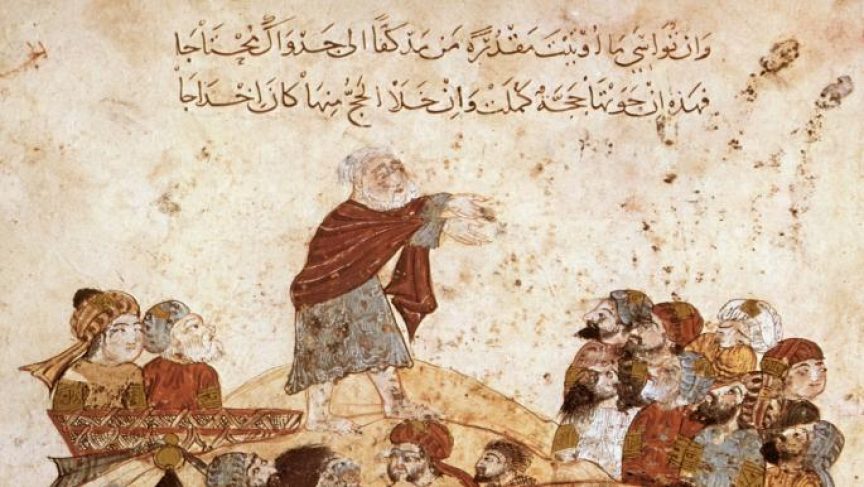

احترف أبو حيّان التوحيدي مهنة الوِراقة ــ وكانت في أحد جوانبها نسخ الكتب ــ فنسخ عشرات، وربما مئات الكتب. أكسبه ذلك اتّساعًا في معارفه، وأضفى على ما نسخه سلامةَ اللغة وجمالها. بالمقابل، أغنى استنساخُها ثقافتَه، وتبدّى بحسن انتقاء ما جمعه في كتبه، رغم اختلاف الآراء، وتباين الأفكار وتعارضها، كما في “الإمتاع والمؤانسة” و”البصائر والذخائر” و”الهوامل والشوامل” و”الصداقة والصديق” وغيرها.

تُثير ثقافة أبي حيّان الواسعة واطّلاعه الغزير الإعجابَ الشديد؛ تضمّ مسائل من كلّ علم وفن: أدب، وتفسير، وحديث، ولغة، وبلاغة، وسياسة، وفلسفة، وأخلاق، وعلم، وحيوان، وطبيعة، وفكاهة، ومجون، وما تداوله الولاة ورجال الدولة والحكم من آراء في الحُكم، وما جادت به القرائح في الشعر والنثر، وما رُوي عن الشعراء والأدباء وغيرهم من أخبار، وما تناقله الرواة من الحِكم والأمثال والطرائف والنوادر، وما حفل به التاريخ من حوادث، وتحليل لشخصيات عصره من فلاسفة وأدباء وعلماء، وتصوير للعادات وتقاليد الجلسات وأحاديثها. بحرٌ زاخر بالمعلومات والمعارف والمتعة، تَشَكَّل صرحًا ثريًا جامعًا بلغة ناصعة، وأسلوب راقٍ، لم يُبارِه أحدٌ في بلاغة نثرها وشعرها.

لم يظفر التوحيدي في حياته بما يستحقّه من مجد وشهرة

لم يكن التوحيدي مجرّد ناسخ وناقل؛ كان مفكّرًا موسوعيًا مزجَ الفلسفة بالأدب، وجمع بين التراث اليوناني والثقافة العربية، مع حكمة شعبية وطرائف ممتعة. تلقّى العلم على يد كبار العلماء، فدرس علوم القرآن والفقه والشعر والحساب، ودرس الفلسفة وعلم الكلام والمنطق والعربية والفقه الشافعي. أمّا الدراية بثقافة عصره، فقد أتاحتها له المشاركة في المجالس الأدبية والندوات الفكرية، وتردُّده على مجالس الوزراء، أمثال ابن العميد والصاحب بن عبّاد.

لم تخلُ مساجلاته من أحاديث أدبية ممتعة، ومناقشات فلسفية شيّقة وطرائف عِلمية مفيدة. ولم يكن تزيّدًا وصف ياقوت الحموي للتوحيدي في معجم الأدباء: “فيلسوف الأدباء، وأديب الفلاسفة، ومحقّق المتكلّمين، ومتكلّم المحققين، وإمام البلغاء”، نظرًا لما احتوته أعماله من شذرات فلسفية عميقة، أكثر ما تجلّت في المناظرات الفلسفية. ففي كتابه “المقابسات” موضوعاتٌ تطاول أمورًا في غاية الأهمية، مثل: تطهير النفس باجتناب شهوات الجسد، والناموس الإلهي، والزمان والمكان، والحياة والموت، واللاهوت، والعلة والمعلول، والصداقة… وغيرها.

رغم كلّ هذا العطاء، لحِقَهُ الكثير من الغبن والإهمال الشديد، ما أصابه بالغيرة والحسد، فلم يقصّر في هجائهم والتعريض بهم، ما ارتدّ عليه بضروب من الخصومة والنقمة والعداء. لم يظفر التوحيدي بما يستحقّه من مجد وشهرة في عالم الأدب والفلسفة والتصوُّف الذي منحه حياته كلّها، وكان الممثّل الحقّ لثقافة عصره.

يعبّر التوحيدي عمّا لحقه من ظلم وشظف في العيش، بما يفيض من أسى متفاقم يخالط كلماته: “إني نقلت هذا الكتاب والدنيا في عيني مُسودّة، وأبواب الخير دوني منسدّة، لثقل المؤونة ولقلّة المعونة، وفقد المؤنس، وعثار القدم بعد القدم، وانتشار الحال بعد الحال. هذا، مع ضعف الركن واشتعال الشيب وخمود النار وسوء الجزع، وأُفول شمس الحياة، وسقوط نجم العمر، وقلّة حصول الزاد، وقرب يوم الرحيل”.

عاش أبو حيّان مفكّرًا غريبًا بين أهل عصره يعاني من الوحشة. كان أكثر أهل زمانه علمًا ومعرفة وموهبة؛ لم يبخل في بذل فكر أو يتوانَ عن بذل جهد، من دون أن يُكافَأ بالتقدير الواجب. كان مغمورًا، ويستحقّ أن يكون مشهورًا. وجاء زمانٌ تلو زمان، وأجيال تلو أجيال، لم تُغمطه حقّه من التقدير؛ اعترفت بمكانته، وكانت مكانةً سامقة.

-

المصدر :

- العربي الجديد