أن تكتب عن روائي مقالاً نقدياً، لابد أنه صعب، لكن أن تكتب عن علاقتك معه على اعتباره والدك، يعني لك الكثير. هي الأصعب، ففي الأولى أنت تعتمد على مواد ملموسة، هي كتبه، حتى لو أردت أن تلبسه صفة ليست فيه، خاصة إذا كانت سلبية، فستخلق لذلك مبرراً، حتى لو لم يكن منطقياً، لكنك ستعطيه طابعاً أكاديمياً، فأنت ناقد، يمكنك أن تجعل رواياته مملة.. طائفية.. ذكورية.. متحاملة.

لكن أن أكتب عن فواز حداد كأب، فهو أمر صعب، بقدر ما هو ممتع.

أن أكون ابنته، يعني أن تشكّل الكتب جزءاً كبيراً من حياتنا، ليس فقط الكتب التي يشتريها أبي لنفسه باستمرار، ليغني مكتبته الكبيرة، ولكن أيضاً كتب الأطفال، ليغني مكتبتنا الصغيرة، التي لم تعد صغيرة بعد ذلك، فقد تضمنت كل سلاسل قصص الأطفال من المكتبة الخضراء إلى الليدي بيرد.. قصص متفرقة صغيرة وكبيرة، حتى مجلات الأطفال: أسامة، ماجد، ميكي، عدا عن زياراتنا المتكررة للمركز الثقافي بالمزة من أجل أن نقرأ القصص، ومعرض الكتاب، لنشتري الكثير، والكثير من الكتب له، والقصص لنا.

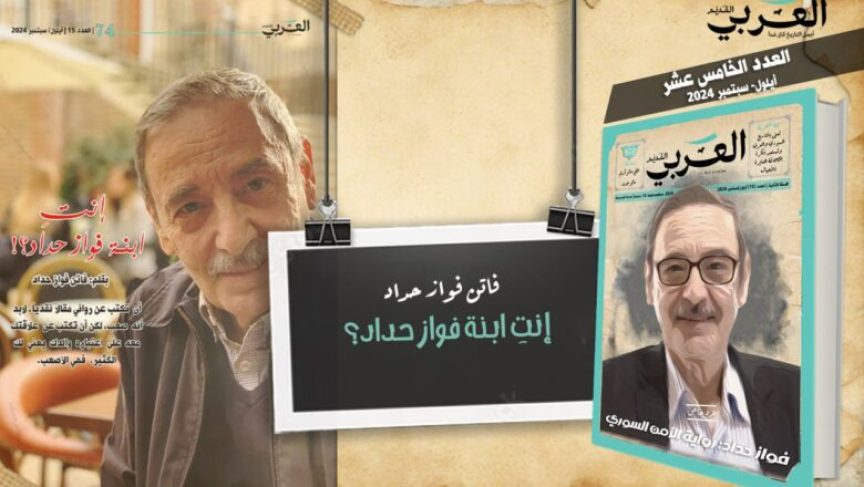

أن أكون ابنته، يعني أن أصادف الكثير من الناس، الذين يطرحون عليّ ذلك السؤال بصيغة الدهشة:

“إنتِ ابنته لفواز حداد؟!!”

ثم يغرقونني بأسباب مختلفة لحبهم له، والتي لا تقتصر فقط على كونه روائياً استثنائياً، فالكثير يحبونه لخصاله الإنسانية، وصفاته الشخصية.

وأنا أعي تماماً ما يقصدونه، فمنذ كنا صغاراً، كان يتعامل مع أخطائنا ببساطة وهدوء. أتذكر تماماً، عندما كنت طفلة، وأردت أن أعدّ له مفاجأة، بأن أعيد ترتيب الكتب في المكتبة لديه. لكن الترتيب بالنسبة لطفلة، لم تكن تستوعب، بأن هذه الكتب بالأصل مرتبة، يعني أن تعيد فرز الكتب الموجودة، بحسب أحجامها لا مواضيعها، وبأن الكتب الموجودة على مكتبه، والتي كان يستعين بها كمرجع تاريخي لعمله، يجب أن تُعاد إلى مكانها، بجانب كتب تساويها بالطول، حتى العلامات الذي بداخل الكتب أًزلتُها؛ لأنها من وجهة نظري تؤثر على المنظر العام الذي أريد تحسينه، وطبعاً الأوراق التي يكتب عليها ملاحظاته، والتي يضعها على شكل مجموعات؛ لأن كلّاً منها يرتبط بموضوع معين، أو يضعها في كتاب معين؛ لأنها ترتبط به، سحبتها جميعها وخلطت جميع الأوراق، ورتبتها فوق بعضها داخل درج. عندما رأى المفاجأة، أو بالأحرى الفاجعة التي فعلتها ابنته، بعدما أعددتها بغلاف المفاجأة، استقبل النكبة التي كان صاحب الفضل ابنته، لم تتغير ملامحه ولا الابتسامة على وجهه، حملني ووضعني على حِجره، شكرني بهدوء، وشرح لي، أن ما رتبته كان بالأصل مرتّباً.

وبقدر ما أربكت عالمه، بقدر ما أضفى على عالمي توازناً وهدوءاً، فقد كان لكل مشكلة لديّ، مهما كبرت أو صغرت حل سحري. فبالنسبة إلى حياتي الجامعية، لم يكن إيجاد مراجع لكتابة البحوث في الجامعة بالمسألة المستعصية لدي، فلست مضطرة إلى الذهاب للمكتبات، والانتظار ساعات للحصول على مرجع، وكان الإنترنت في البلد، تعطيك أصواتاً أكثر من المعلومات، كانت تربكنا في ذلك الوقت. كنت أذهب إليه في مكتبه، وأطلب منه مَراجع لأيّ موضوع، أعمل عليه، مهما كان غريباً ونادراً، لم يكن يكلفه الأمر سوى الوقوف داخل مكتبته، ليجول بنظره على رفوفها. كانت عناوين الكتب كافية بالنسبة له، ليخرج لي ما أريد، وكأنه قادر على سبر أغوارها، أو كان يحفظها عن ظهر قلب. أثناء بحثه، كنت أنظر إليه فقط، لا إلى الكتب وأقول لنفسي: “إنتِ ابنة فواز حداد؟! لا بد أنك محظوظة”.

لا يعني هذا فقط، أنه السند الذي أتكئ عليه كأي فتاة، بل أن يكون مرجعي الأول في كل شيء، الأدب، السياسة، الفن؛ لذلك لا عجب أن نتحدث على الهاتف لأكثر من ساعة. كان ملجئي الأول، ومصدر التوازن والهدوء في حياتي.

بالنسبة لي، أدرك أنه لا يبذل جهداً، ليكون استثنائياً على المستوى الشخصي، كما أنه يتفادى الأضواء لكنها تحبه، ويتحاشى الإطراء، لكنه يلاحقه.

نعم، أشعر بمزيج من السعادة، والفخر والحب والغرور، عندما يسألني شخص ما: “إنتِ ابنة فواز حداد؟!”.

-

المصدر :

- العربي القديم