يقول ممدوح عدوان في كتابه حيونة الإنسان: “التعذيب هو الفعل المؤذي الذي يمارسه الإنسان على الإنسان الآخر عقوبةً ردعية أو قمعية أو تربوية، أو لإجباره على أمر مّا، كفعل معين أو البوح بمعلومات في التحقيق، وأحياناً كطقس ديني أو تجميلي أو لسبب اقتصادي، وأحياناً كممارسة تدريبية… فالتعذيب لانتزاع الاعترافات أو المعلومات، هو أسلوب يلجأ إليه العدو عند السيطرة على الأسرى، لمعرفة أكثر ما يستطيع عن الطرف الآخر، يريد معرفة عدد القوات وأنواع الأسلحة وأسرارها، ومناطق التمركز ألخ. كما تلجأ إليه السلطات عند اعتقال عناصر شبكة معيّنة (سياسية أو إجراميّة)، لمعرفة بقية العناصر، وأسلوب العمل والمتعاونين، وأماكن الاختباء وأسلوب التواصل”.

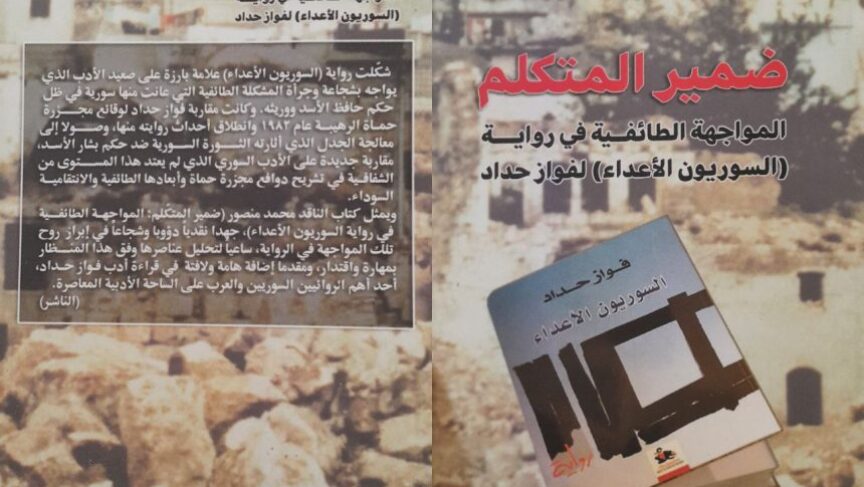

إن أدب السجون عموماً، ورواية (السوريون الأعداء) لفواز حداد خصوصاً، قد رصدت سادية السجان وممارساته العنيفة والتعذيب في السجون والمعتقلات بهدف ظاهري، هو تحقيق العدالة المزعومة، وتحصيل الاعتراف، فكأنه عقاب مسبق على جرم مزعوم.

ولعل التنكيل الجنسي هو أوضح صور السادية في السجون، ولهذا أبعاد ودلالات نفسية مجتمعية لها علاقة بالكبت بشكل عام، وقد يكون بالكبت الجنسي بشكل خاص في المجتمع، كما أظهر الكاتب في بعض المواقف في الرواية، فيمارس السجان ساديته بإهانة السجين بهذه الناحية بالذات، لإيقاع أكبر قدر ممكن من الذل به، وقد قام الكاتب بإبراز أبشع صور السادية عند المحققين، فهم يستبيحون كل شيء، حتى وصلت بهم السادية إلى اغتصاب المعتقلين بأدوات حادة، يقول الكاتب في رواية السوريون الأعداء: “كل أنواع التعذيب تهون، إزاء ما وقع لحمدان الموظف، فقد أدخلوا قنينة زجاجية في فرجه، وبقي ينزف أياماً من الشق الذي أحدثه اغتصابه” ص162

ولا يقف الأمر على التعذيب الجسدي، والاعتداء الجنسي، فقد صورت الرواية التفنن بالتعذيب النفسي للمعتقل أيضاً، وجعله ينهار، ويتمنى الموت ألف مرة، وفي ذلك قمة السادية واللاإنسانية، وهنا لا يمكن أن نسمي هذا الفقد للإنسانية لدى الفاعلين حيوانية، أو كما أشار علماء النفس الأقدمون، باعتبارهم أن الإنسان قد يجمع الروح الشيطانية والحيوانية مخالفاً لخصائصه، بل نزعة سادية للإجرام.

ففي نظرة سريعة لعالم الحيوان نجد أنه لا يفترس بني جنسه، ولا ينكل به، وحتى الأجناس الأخرى فلا تفترس أو تهاجم مجاناً، بل لعوامل محددة ومفهومة، تصب في خانة إشباع الغرائز، ولكن ما الغريزة التي تدفع الإنسان إلى الإجرام في حق إنسان مثله؟! وهل استطاع السجن كمكان مثالي للعنف تربية خصيصة الفعل الإجرامي، وتوفير أساليب التعذيب متجددة وصولاً إلى درجة ابتكارها من وحي المكان وخصوصيته؟! فنرى الكاتب يصور لنا العديد من هذه الحالات السادية المجانية في الضغط النفسي التي تجعل المعتقل داخل زنزانته، يتمنى الموت على ألا يعيشه أكثر، فيقول الكاتب: “كان التعذيب يعتمد بشكل رئيسي على الاغتصاب بلا تمييز بين رجل أو امرأة، ولا تمنعه قرابة أو عقيدة، أحياناً طبيعة المكان تبتكر أساليب للتعذيب، يكفي أن تدعها تحدث تلقائياً كما في وجود المعتقل بزنزانة، فيها شخص ميت أو يحتضر، بالكاد تتسع لهما، تصور ليلة ليلتان لا يفصل بينهما شيء”. ص243

وإن كانت الغرائز يمكن إشباعها؛ فالسادية لا تشبع في السجن، هنالك أساليب تجعلها تتطور، وقد تتهيأ الظروف حتى الوصول إلى أقصى درجات اللذة في التعذيب، فتجد أن الضباط يختارون وقت الليل مثلاً للبدء بحفلات التعذيب، وفي ذلك تأكيد على تلذذهم بالتعذيب، كيلا يذوق المعتقلون طعم الراحة أو النوم، يعيشون النهار ترقباً وانتظاراً، وفي الليل ينتهي لديهم كل أمل بالخلاص، مع كمية كبيرة من الانهيار النفسي، فقد يتعرفون بأشياء لم يفعلوها، إزاء كل هذا الضغط، يقول الكاتب: “التحقيق ليلاً كان الوقت المفضل لديهم لبدء الدوام وحفلات التحقيق والتعذيب” ص117

السادية تكشفت بشكل كبير، عند النقيب سليمان في الرواية، عندما رأى المعتقل يستسلم للموت دون مقاومة، فهذا الأمر أهان كبرياءه ونزعة الغرور، يقول: “أوشك المقدم على الضغط على الزناد، لولا استسلام الطبيب للموت كلية، أزعجه هذا الأمر، كان الطبيب دون رجاء أو بكاء” ص 135

في إضاءة أخرى من قبل الكاتب، فقد بين لنا تسابق الضباط لاختراع وسائل تعذيب جديدة، والإيغال في التعذيب لإرضاء مرؤوسيهم ونيل رضاهم، فيكون كل ذلك على حساب أجساد المعتقلين، ويكون الأسلوب الجديد من وحي وفضاء المكان، يقول: “في الجولات التفقدية، كانت وسائلهم كما بدت عادية جداً، بإسماع صراخ المعتقلين، وسياط التعذيب، لكن بعضهم تعمد ترك دماء الخونة مرشوشة على الجدران، لقد جفت تماماً، وبقيت قطعاً من أجسادهم نتفاً تدوسها الأقدام، فلم يستطع أن يحتج، وإذا كان له ذلك؛ فلأنهم لم يزرعوا الدهاليز بالجثث” ص 243

إن الغاية الأساسية من هذه الممارسات، أو التفنن بالقيام بها، وتوفير وسائلها ترمي إلى جعل المعتقل يعترف، بأنه مذنب بأي ثمن، طالما وصل إليهم، فهو مذنب لا مفر من ذلك، فيصل بهم اختراع الأساليب التعذيبية أن تجعل المعتقل يعترف وينهار حتى قبل بدء التعذيب، يقول: “كان محصوراً في مكان ضيق، معتم وقذر، تسرح فيه الصراصير والفئران، القلق استولى عليه، وأودى به إلى وضع مثالي كي تنهار أعصابه بالتدريج” ص121

ونلاحظ أن بعض الضباط قد طوروا وسائل التعذيب التقليدية عن منشئها الأصلي كالكرسي الألماني، لتكون أشد قسوة وإيلاماً في تهشيم طاقة المعتقل، يقول: “اللافت في مشاهداته طرائقهم في التعبير عن تفانيهم وجهودهم في اقتباس أساليب ناجعة.. قاموا بترجمة الكرسي الألماني التعذيب بواسطته كان يسبب صعوبة بالتنفس، وقد تتكسر فقرات الظهر، فأضافوا إليه شفرات معدنية على الأرجل الأمامية كانت تسبب نزيفاً في الكاحل ورسغ القدم” ص 243

مع استمرار حفلات التعذيب يفقد المعتقل إحساسه بالألم، إذ يتخطى عتبات الألم جسدياً ونفسياً، ويصبح هناك أنواع للعذاب، بعضه يعتبر سهلاً، إذا ما قورن بالأصعب والأفظع، حتى الإحساس بالخوف من الموت يتخدر، فالسجن بكل مكوناته حتى بالزمن الذي يمر بك، يجعلك تتصالح مع الموت، بل تعيشه وتلمسه وتحسه بكل تفصيل وكل زاوية وكل لحظة، يقول: “توقّع أن يستمر التعذيب والآلام طول الأيام الفائتة، لكنه فوجئ بدرجة تحمله وقدرته على تلقي كل هذا العذاب، وكيف استطاع أن يفقد الإحساس بالموت” ص133

في لحظة ضعف ما، وبعد تصاعد درجات التعذيب في السجن لمستويات لا يتخيلها العقل، يتمنّى السجين لو أنه لقي الموت عند أول درجة، ويندم على لحظات الخوف منه حينها، يزداد هذا الشعور في حالات التذكر والاسترجاع، كما حدث للطبيب عدنان الذي لم يعدم مثل باقي المحتجزين منذ اللحظات الأولى، وظل يعاني القهر والتعذيب، بلا أي رحمة من سجانيه، يقول: “جاء اليوم الذي حسد فيه أولئك الذين تركهم وراءه في حقل الرمي ينعمون بطمأنينة السبات الأبدي” ص134

وبما أن العدالة أصبحت مفهوماً بعيد المنال وتصورها في فضاء السجن وهم، فقد عرض الكاتب مشهد وصول الأبرياء إلى المعتقل وتصفيتهم بشكل جماعي من دون محاكمة أو حتى طعام، وكأن هذا المكان خيّم عليه الموت والإبادة: “تسلم العريف كمال الطبيب، لم يستفهم من الجنديين عما فعله، سألهما عمن أرسله، أعاد النظر للمعتقل الذي انتصب بمنتهى البراءة وبلا خوف يفرك يديه من البرد، كأنه ليس واحداً من عشرات المعتقلين الذي يصلون تباعاً يلملمهم الجنود من الأحياء كيفما اتفق. المعتاد أن يصلوا جماعات لا فرادى، ثم يرسلون إلى حقل الرمي دفعة أو دفعتين، يتخلصون منهم رمياً بالرصاص بعد الظهر بساعة، بلا وجبة غداء، لا يدعونهم يرحلون عطاشاً يسقونهم القليل من الماء” ص35.

يتضح أن رواية (السوريون الأعداء) تقدم رؤية عميقة وواقعية لأبشع مظاهر القسوة واللا إنسانية التي قد ينزلق إليها الإنسان، عندما يُحرَم من إنسانيته، من خلال تجسيد التعذيب بأنواعه كافةً، الجسدي والنفسي، وكشف السادية التي يتفنن بها السجان، فأسمهت الرواية في إلقاء الضوء على الحاجة الماسة للعدالة الإنسانية والرحمة، و عبر صفحاتها الأربعمئة تنبهنا إلى ضرورة مواجهة الظلم بكل أشكاله، ليس فقط لأجل الضحايا، بل لأجل إنسانية الإنسان نفسها.

-

المصدر :

- العربي القديم