أنا لست مؤرخاً، لأنتظر عشرات السنين، البشر والحقائق أمامي على الأرض.

أثارت رواية “المترجم الخائن” نقمة مثقفي السلطة، رأوا فيها أنفسهم، بينما كانوا يعتبرون أنهم فوق النقد.

منحتني دمشق أكثر مما توقعت؛ المكان الثري بالدلالات، شخصية المكان المعبر بكثافة عن الزمن.

القتل والوحشية والتفجيرات والعمليات الانتحارية، ليست من الأساليب التي تؤدي إلى الإنصاف.

دمشق ليست ملكاً للدمشقيين وحدهم، إنها مدينة السوريين جميعاً، استوعبت حتى الذين آذوها، وكانوا سبب كوارثها

لعبت الثقافة دوراً محبطاً، وكانت أحد أسباب كوارث المجتمع والسياسة معاً.

يمثل فواز حداد نسيجاً مختلفاً في الرواية السورية اليوم، فهذا الأديب المولود في دمشق عام 1947، والذي درس الحقوق في جامعتها، بدا منذ روايته الأولى (موزاييك دمشق 39)، التي نشرها عام 1991 حالة مختلفة عن السائد في الرواية السورية آنذاك. فقد جاء بلغة أدبية مفعمة بالسحر الغرائبي، والجمالية العالية، لدرجة أن بعضهم ظنّ اسمه مستعاراً لمثقفين دمشقيين مشهورين. لكن فواز حداد سرعان ما غدا بفضل غزارة إنتاجه، وقدرته على الحفاظ على السوية الفنية وتماسك السرد، والقدرة الخلّاقة على الغوص العميق في موضوعات روايته، أديباً مشهوراً مقدماً إضافة بارزة لأدباء دمشق، الذين اضمحل ذكرهم في زمن تهميش المدينة والسطو على تراثها، وللرواية السورية وهي تواجه الحقائق ولا تتعامى عن الأحداث، ولا تشيح بوجهها عن الثورة أو تخترع تسميات أخرى لها.

في رصيد فواز حداد اليوم، خمس عشرة رواية، غاص فيها في موضوعات شائكة وراهنة، ومجموعة قصصية وحيدة، هي (الرسالة الأخيرة)، وعدد من الكتابات الأخرى، ناهيك عن مواظبته على كتابة مقال أسبوعي، تبلورت من خلاله شخصيته النقدية التي تنمّ عن ثقافة واسعة وذائقة رفيعة.

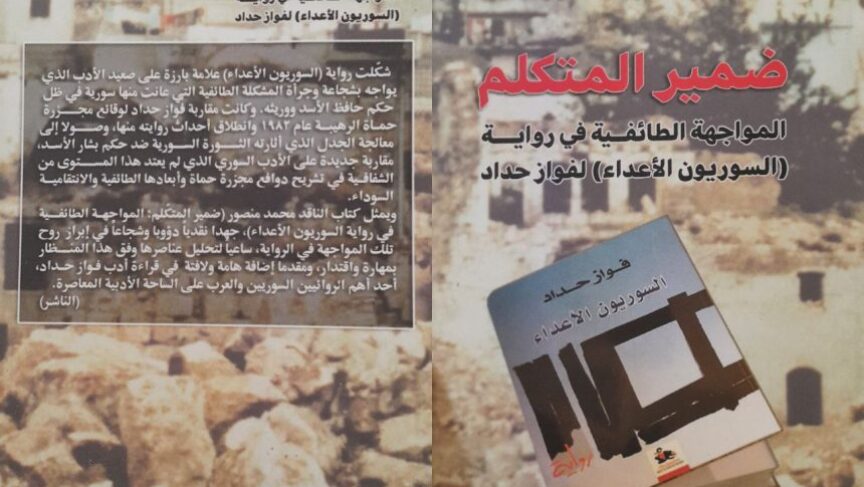

رُشِّح فواز حداد عن رواية (المترجم الخائن) لجائزة (بوكر) العالمية للرواية العربية، القائمة القصيرة لعام 2009، كما رُشِّحت روايته (جنود الله) لجائزة البوكر القائمة الطويلة لعام 2010، وتُرجمت إلى الألمانية تحت عنوان (سماء الله الدامية). ورُشِّح أيضاً لجائزة روكرت الألمانية لعام 2013 عن الرواية نفسها، كما صدرت العديد من الدراسات النقدية حول كتبه، آخرها (ضمير المتكلم: المواجهة الطائفية في رواية السوريون الأعداء) لكاتب هذه السطور.

(العربي القديم) أرادت هذا الحوار المطول مراجعة شاملة لمسيرته الأدبية.

س: نشرت روايتك الأولى (موزاييك دمشق 39) عام 1991، وأنت في الرابعة والأربعين من العمر، هل تأخرت في دخول عالم الكتابة، أم هو تأخر في النشر؟ وما هي الأسباب؟

لم أكن متحمساً للنشر قبل الرضا عما كتبته. أن تنشر ما تكتبه قرار خطير، يعني أن ما فكرت فيه سيتعرض للقراءة من أناس لا تعرفهم. الكتابة هي ذات الكاتب، والذين سيقرؤون كتابك سيتعرفون عليك من خلاله. النشر يعني الظهور. ماذا لو كتبت رواية ثم أعدت قراءتها، وقلت هذه لا تمثلني، أو هذه ليست أنا؟

من جانب آخر، كان لمتطلبات الحياة ثقلها، وكان تلبيتها في أوضاع صعبة، عندما استطعت تجاوزها وأصبحت الحياة أفضل، أعطيت جلّ وقتي للكتابة. بعد مشوار غير سهل، قررت النشر. الخطوة التالية كانت بعدما أنجزت ثلاث روايات ومجموعة قصصية، قررت التفرغ، مقابل التنازل عن فرص كثيرة، كانت الرواية قد استولت عليّ تماماً، وربما لو تابعت حياتي كما كانت، لأصبحت ميسور الحال فعلاً، لكنني قبلت بالعيش بالحد الأدنى.

لم أنفصل عن الاطلاع والكتابة، منذ تعلمت القراءة، أعتقد أنني قرأت مكتبات بحالها، كانت لدي فكرة جيدة عن الرواية العربية، لا سيما المصرية، أما الأدب العالمي، فكنت أقرأ أيّ شيء يقع تحت يدي. خضت الكثير من التجارب، طاولت مختلف الأجناس الأدبية دونما محاولة للنشر، أحيانا يستحسن الانتظار، ربما لننضج، أو نؤمن بقدراتنا. أعتقد أن استسهال النشر يقودنا إلى استسهال الكتابة.

الكتابة بحد ذاتها مغامرة، إنها اختيار نوع الحياة التي سأعيشها. أما النشر فتحصيل حاصل، بعدما اختطيت طريقاً لا رجوع عنه.

س: استُقبلت روايتك الأولى (موازييك دمشق 39) بحفاوة نقدية بالغة، وأشارت الكتابات النقدية حينها إلى ميلاد روائي سوري مهم.. أدهشت لغتك الأدبية الرفيعة الكثير من القراء، مثلما أدهشهم تلك الرؤية التي تناولت فيها دمشق في الرواية؟ ناهيك عن أسلوبيتك الخاصة في استقراء المرحلة التاريخية… أين كانت فرادة الرواية في سياق الأدب السوري برأيك؟

بدت الرواية ناضجة جداً، إلى حد أن كثيرين اعتقدوا أن مؤلفاً معروفاً كتبها باسم مستعار؛ عبد السلام العجيلي، أو نجاة قصاب حسن، هذا حسب قولهم، لكن الأسلوبية المختلفة برّأتهم. كذلك استقبلها بشكل جيد، شوقي بغدادي، وخيري الذهبي، وعبد الرحمن الحلبي. كانت الانطباعات التي وصلتني عنها ممتازة. أما الصحافة فكانت أمينة للنهج الجدانوفي، اتهمت الرواية بأنها رجعية، كذلك سياحية، وفي اتحاد الكتاب صمتوا، واتخذوا منها موقفاً سلبياً، هذا لم يكن مهماً بالنسبة إلي، كان لدي مشاريع في رأسي، فلم ألتفت لعقد العلاقات، خاصة أنها كانت مصلحية، ولا الجري وراء المناسبات، اكتفيت بعدة أصدقاء، عددهم أقلّ من عدد أصابع اليد الواحدة.

ماذا كانت في سياق الأدب السوري؟ لا أستطيع الحكم، لكن أشار كثيرون إلى تميزها بالنسبة لما يُكتب، واعترفوا أنها لا يمكن أن تكون الرواية الأولى لكاتبها. بعضهم اعتبر أنني وضعت فيها كلّ ما لديّ، وقالوا إنها ستكون روايتي الوحيدة. سرعان ما سيطويها الزمن. لكن ها بعد عدة طبعات، ومضي ما يزيد عن ثلاثين سنة، وما زالت تُقرأ وتثير الإعجاب والتساؤلات.

بعد مضي زمن يمكن القول: إنها استوعبت الفن الروائي بشكل ملحوظ من ناحية تجسيد المكان، العناية بالزمن، التاريخ، المناخ الفكري، اللغة، وأيضاً قوة الجذب، ثم إنها مفهومة وواضحة؛ لذلك كانت نقمة بعض الجهات عارمة ضدها، وكانت انتقاداتهم بمجملها أيديولوجية يتبادلونها في المقاهي.

س: انتظرت ثلاثة أعوام حتى أصدرت روايتك الثانية (تياترو 49)، وقد صدرت طبعتها الأولى على نفقتك عام 1994، ولم تلقَ الاهتمام النقدي الذي حظيت به روايتك الأولى، والتي كان يُفترض أن تفتح لك الأبواب واسعاً، هل شكل هذا صدمة لك، أم نبّهك إلى مشكلة ما في طريقة دخولك إلى الحياة الثقافية السورية؟

كان الإعلان عنها في الصحافة السورية، يكاد أن يكون معدوماً، مجرد مقال صغير خلص إلى أنها معقدة. السبب الأهم هو تعرضها للانقلاب السوري الأول، انقلاب حسني الزعيم، الذي بشّر بالانقلابات التي تليه، وهو ما ألمحت إليه بقوة، ما بشّر بمتتاليات التماوت السوري. كان الموضوع ملغوماً، والتجرؤ على التعرض إليه ليس وارداً في دولة شمولية، عدا أن الانقلاب يشير إلى أنه الأب الشرعي للنظام. أما كيف سُمح بها؟ فقد صادف أن القارئ الرقيب في اتحاد الكتاب كان فايز خضور الذي وافق عليها، هذا ما علمت به فيما بعد. بعد صدور الرواية قال لي مسؤول مثقف، لو كنت أنا الرقيب لمنعت الرواية، مع أنه أُعجب بها، واشترى عشر نسخ وزّعها على أصدقائه. وبالفعل لولا جرأة الشاعر خضور لما سُمح بها. هذا لم يحصل في الرواية الثالثة (صورة الروائي)، فقد قرأها ناقد بعثي فمنعها، فطُبعت في بيروت، وعندما حاولت إدخالها منعتها وزارة الإعلام، احتجّت الناشرة فمُنعت الرواية من القيادة القطرية، ولم أعرف لماذا مُنعت؟ إلى أن سُمح بها بعد عشر سنوات بطبعة كانت محدودة، وكان بجهد من الناشر، بعدها أصبحت رواياتي مريبة. بعد خروجي من سورية غدا كل ما أكتبه ممنوعاً لمجرد أن اسمي عليه. هل ارتفع صوت من الصحافة الثقافية السورية أو من اتحاد الكتاب احتجاجاً على المنع؟ لا، أبداً.

في الواقع، جرى الاهتمام بـ”تياترو”، وحظيت بفرص جيدة، فقد أُعدّت مسرحية عنها بالاسم نفسه، وكتب عنها سيناريو لمسلسل لم يُنفذ بعد، كذلك أعيد طبعها عدة مرات. أما عما بدا بروداً في استقبالها، فربما شكّل لي صدمة، لكنها لم تطل. كنت واثقاً منها كرواية، وإن أدركت أنه لن يكون لي نصيب في الحياة الثقافية السورية، عندما تكون الصحافة ضدك، إضافة إلى تجاهلك عن تعمد، هذا لن يعني شيئاً، عندما تكون قد عزمت على ألا تلتفت خلفك، وكان عن قناعة أنني لم أتعامل مع هذه الصحافة، أو أقدم طلب انتساب إلى اتحاد الكتاب.

س: ثمة مشكلة حقيقية في تصنيفك أستاذ فواز بالنسبة للرواية السورية، فلا أنت تنتمي إلى الجيل الثاني من الرواية السورية، الذي جاء بعد جيل المؤسسين شكيب الجابري، معروف الأرناؤوط، حسيب كيالي، حنا مينة، فاضل السباعي)، الذي يفترض أن يقاربك عمراً، وأعني جيل: (وليد إخلاصي، هاني الراهب، خيري الذهبي، ألفت الإدلبي، غادة السمان، كوليت خوري)، ولا أنت تنتمي إلى الأجيال اللاحقة التي تختلف عنك، من حيث السوية والاهتمامات.. أين يمكن تصنيفك إذا أردنا دراسة أدبك، ضمن إطار الأدب الروائي السوري؟

بصراحة لست وحدي، بل أغلب الروائيين السوريين، كل منهم نسيج وحده، وكأنه لا يجمع بينهم تيار ولا مرحلة، انظر إلى شكيب الجابري، تُرى من يضاهيه؟ لا أحد، كذلك حنا مينة، وفاضل السباعي، وهاني الراهب، وخيري الذهبي، وممدوح عزام…. الخ. هؤلاء الروائيون لدى كل منهم أسلوبه وموضوعاته وجهده الإبداعي، بمعني ما كرّسوا أنفسهم للرواية، ولا موجب لمقارنتهم مع غيرهم من الذين لن نأتي على ذكرهم، من الذين يقلدون غيرهم، فقلدوا عبد الرحمن منيف، والكتاب المصريين، أو الروايات المترجمة، والكتابة حتى بالموضوعات نفسها، تحت زعم مواكبة الحداثة.

س: بمَن تأثرت من الكتاب الروائيين السوريين؟ ومن هم الكتاب العرب والأجانب الذين جعلوا الرواية هدفاً في حياتك ككاتب؟

لم أتأثر بالكتاب السوريين؛ لأنني تعرفت إليهم بوقت متأخر، مع أنني كنت قد قرأت العجيلي، والجابري، وحنا مينة من قبل، لكن بعدما نشرت رواياتي الأولى، قرأت الآخرين على سبيل التعرف على الوسط الثقافي، بينما كانت متابعتي للروائيين المصريين نجيب محفوظ وغيره، مبكرة أتذكر عندما كانت تصدر رواية لمحفوظ كنت أشتريها بعد أسبوع من مكتبة (النوري)، فقد كان وكيل المطبوعات المصرية، وبعد شهر أقرأ في المجلات الثقافية المصرية عدة مراجعات لها، وكان ذلك في مجلة (المجلة) وغيرها، لمحمود أمين العالم، وعلي الراعي، وعبد القادر القط… هذا يجعلك تدرك كم احتوت مثلاً رواية “اللص والكلاب” على ثراء في الأسلوب والفكرة والبناء الروائي، فالرواية ليست أحداثاً فقط، إنها بناء عالم من طبقات، كذلك تعرفت على دوستويفسكي، وقرأت جميع ما ترجمه سامي الدروبي إضافة إلى تولستوي، وإيفواندريتش، كذلك أندريه جيد، وتشارلز ديكنز، وشتاينبك، وروايات سارتر…. يصعب إحصاء ما قرأته، إضافة إلى كل ما يخص عالم المسرح الذي كان مزدهراً جداً في الستينيات، ولا ننسى السينما وموجاتها الجديدة الأوربية.

تدرك أن الرواية جزء مهم من عالم الثقافة الهائل، كذلك روعة العالم الذي تطمح إلى أن تدخله، وتأخذ فكرة عما ينتظرك؛ لذلك تجرّب وتجرّب، ولقد أمضيت ليس أقلّ من ثلاثين عاماً، وأنا أجرّب. أما عن التأثر بهؤلاء، ربما تأثرت بهم جميعاً، لكنني هضمته، وأعتقد بأنني حولته إلى شيء آخر، شيء أقول عنه إنه أسلوبي في الكتابة. يجب أن نتعلم، ونتعلم جيداً كي نقول جديداً، إن لكل كاتب عالمه، قد يبحث عنه خارجه، لكنه لن يجده إلا في داخله، يتكون فينا من تراكمات الزمن، ومن خلال تفاعلات وتجاذبات وتأملات ومراجعات نجهلها.

س: منذ روايتك الأولى (موزاييك دمشق 39)، كان للتاريخ المعاصر حضور هام في رواياتك.. ولكن نلاحظ أنك تبتعد عموماً عن تناول التاريخ وأشخاصه بمسمياته الحقيقية.. وتلجأ إلى صياغة شخصيات تحمل سمات الشخصيات التاريخية؟ ما السبب؟!

عندما نكتب عن العصر الذي نعيشه، لا يمكن فصل التاريخ عنه، إنه الماضي الذي كان الحاضر امتداداً له، وفي كونه خلفية الرواية، ما يؤكد فكرتنا، وطبعاً أفكار غيرنا، عن تأثير التاريخ في البشر، للماضي نصيب في حياتنا ومن العبث إنكاره، ولا أعتقد بما يُقال عن القطيعة بين الماضي والحاضر.

بالنسبة لتناول الأشخاص التاريخيين بأسمائهم الحقيقية، يُخشى من تحول الروائي إلى مؤرخ، أو كاتب سيرة ذاتية، من دون امتلاك عدّة في البحث التاريخي. عملي في الرواية، تصور البشر داخل عصرهم، موقعهم فيه، وكيف يعيشونه ويتعاملون معه. مع هذا أدرجت بعض الشخصيات المؤثرة سواء كانت سلبية أو إيجابية بأسمائهم، أسهموا بما يضفي على الرواية بعض الواقعية التاريخية، كانوا أشخاصاً حقيقيين يمثلون أنفسهم، في مواقف كان لهم فيها تأثير كبير، مثل أبي مصعب الزرقاوي في رواية “جنود الله”، وحسني الزعيم في رواية “تياترو”، وحافظ الأسد في رواية “السوريون الأعداء”. أما أغلب الشخصيات فقد كانت سماتهم تمثل أشخاصاً يعكسون حياة وأفكار وتطلعات بشر، هم أبناء ذلك الزمن، هؤلاء صناعتي، صناعة تشكّلت تحت تأثير تعاملي مع المرحلة التي عاشوا فيها؛ لذلك في بعض رواياتي التي لها علاقة بالتاريخ المعاصر، كان القراء يتحزرون من هذه الشخصية، تُرى هذا أم ذاك أو …؟ في الحقيقة، أنها كل هؤلاء.

س: كيف يبدو حضور دمشق في رواياتك؟ أي إلهام تشكله ذاكرتك كدمشقي عاشق للتاريخ في عملك الروائي؟

ولدت وتربيت، وعشت في بيئة دمشقية بحتة، وليس من الغريب تموضعها كمكان أثير في معظم رواياتي، كانت على الرغم من فضائها الضيق تختزن تفاصيل تتسع لأبرز تحولات القرن، فوق ساحاتها تشكلت مسارح المتغيرات الدراماتيكية المفصلية سواء الحقيقية أو الكاذبة، الجيدة والسيئة، كذلك الادعاءات الأيديولوجية، وانتصارات كانت هزائم.

منحتني دمشق أكثر مما توقعت؛ المكان الثري بالدلالات، وهو أمر لا يُستهان به، كان معطاء من دون الاستعانة بالياسمين والورود، وإنما بشخصية المكان المعبر بكثافة عن الزمن، ومن السخرية أنني اضطررت لمغادرته، فكم كانت خسائري كبيرة، لم تعوضها أية مدينة رغم ما صادفته من مدن رائعة. أعرف أن دمشق فقدت الكثير، لم تعد إلا خرائب إضافة إلى خراب النفوس. قيل لي إذا عدت قد لا تعرفها، ولا تعرف أحداً فيها، لكنني سأعود.

أكتب عن دمشق من الذاكرة مع الأخذ بالاعتبار ما آلت إليه، ما زلت أعيش فيها من يوم ليوم. أعرف أنها مدينة محتلّة، بائسة ويائسة ومعدمة، إنها بحاجة لأولادها الغيّاب، كي يمدوا أيديهم لإخوانهم في الداخل، الذين يعانون شظف العيش والنهب المنظم، ومهازل النظام، وجرائمه المتجلية في حلقات الدبكة، ومواكب التطبير، والميليشيات المذهبية، وعصابات الشبيحة، والمواكب المهللة للطاغية.

س: من هو أهم روائي كان لدمشق حضور خاص في رواياته برأيك؟

هناك أجيال من الشعراء والروائيين والكتاب أسهموا في حضور دمشق في الأدب، ولا يُشترط أن يكونوا دمشقيين، دمشق ليست ملكاً للدمشقيين وحدهم، إنها مدينة السوريين جميعاً، استوعبت حتى الذين آذوها وكانوا سبب كوارثها، أصبحوا جزءاً من تاريخها، إنهم الغزاة سواء القدماء أو معاصرينا، هؤلاء الذين اعتبروها ملكية شخصية لهم، وتوعدوا بأنهم سيحرقونها، ولن يبقوا حجراً على حجر فيها.

أبرز من كتب عنها في الرواية ألفت الإدلبي، وبديع حقي، وخيري الذهبي، أما كمذكرات وذكريات وتذكارات، فالكثيرون مثل البديري الحلاق، ومحمد كرد علي، وكاظم الداغستاني، ونجاة قصاب حسن، والقاسمي في كتابه الفريد “قاموس الصناعات الدمشقية”. ولا ننسى مطلقاً معاصرنا القاص محمد صباح الحواصلي، الذي كان في جهده الكبير والممتاز المؤرخ الدقيق في أدبه لمعالم دمشقية، مسجلاً التفاصيل السخية لمدينته، لم تقتصر على الشوارع والأزقة، بل امتدت بكل صفاء ونقاء إلى العادات والتقاليد والأخلاق، استقاه من ذاكرته الدمشقية، رغم بعده عنها في المغترب. عالم كامل ومتكامل احتوته سلسلة كتاباته على مدى عدة عقود.

س: تحولت روايتك (الضغينة والهوى) إلى مسلسل تلفزيوني، كتب له السيناريو والحوار الشاعر الراحل ممدوح عدوان، وأخرجه المثنى صبح باسم (الدوامة)، وقد التزمتَ الصمت إزاء تقييم العمل الذي لم يلقَ نجاحاً يُذكر، أين تكمن مشكلة المسلسل برأيك؟

لا أعرف فيما إذا كان المسلسل لاقى نجاحاً أم لا، أو إذا كانت هناك مشكلة بخصوصه، وإنما المشكلة بخصوصي، وهي في علاقة المسلسل بالرواية، وإذا أردت اختصارها، فهي علاقته واهية جداً، لهذا لم أشاهده كاملاً وكنت أتمنى. اعتبرت أنه لا يمت بصلة إلى كتابي، ولو أنه كما أظن أخذ من الرواية بعض الأشياء: قصة النفط، وربما الانقلاب، أما المسلسل برمته فكان رواية أخرى، حسب ظني كانت لدى ممدوح عدوان رواية وجدت في المسلسل متسعاً لها؛ لذلك يجب النظر إليه من هذه الزاوية. ممدوح كاتب السيناريو مع المخرج هما صاحبا المسلسل، والمسؤولان عنه نجاحاً وإخفاقاً. روايتي بأفكارها وأحداثها شيء مختلف، لا أقول إنها أفضل، أقول إنها ليست المسلسل، وهو أمر يتجاوز إجراء بعض المتغيرات على الرواية كي تُنقل إلى الشاشة.

س: تناولت في رواية (المترجم الخائن)، الصادرة عام 2008 الأوساط الثقافية والأدبية، ووجهت نقداً حاداً لحالة الشللية الثقافية، وسيطرة الأجهزة الأمنية على الكتّاب، دون أن تغفل عن القضايا العربية الراهنة، وأثر السياسة على الحياة الاجتماعية. إلى أي حدّ، كنت تكتب شهادة عن الواقع الثقافي السوري في ذلك الحين؟

هذا الجانب الثقافي مجهول مع أنه خطير في صناعة حياتنا الثقافية، وكان في معظم جوانبه زائفاً، خاصة في مرحلة طغيان الدولة الشمولية، كان أمره عائداً لسلطة الحزب، يصبح الكاتب صحفياً بتزكية منه، بعدها بما أنه يعرف الكتابة، يصبح شاعراً فقاصاً فروائياً، فناقداً أدبياً وتشكيلياً، أما الموهبة فهي التقليد، يحاكي غالباً ما يُكتب في بيروت؛ ولأنه مرضيّ عنه من الحزب، يحقّ له فرض كتاباته على القارئ، طبعاً لا يوفر الوقت، يعقد علاقات مع الخارج، لبنان، ومصر، والخليج، يمتدحهم في مقالاته فيُدعى إلى الندوات والمعارض، فيزعم إنه يمثل الأدب السوري، ويستبعد غيره، ويتحكّم بمَن يُدعى، ومن يذهب إلى اللقاءات الأدبية!

وقد يحصل على جوائز، لماذا؛ لأنهم لا يعرفون غيره. هذا ما يحدث، أما في الداخل فالوشايات سائدة، ولا يخلو من عملاء للسلطة، وطبقة من المرتزقة بلا ضمير، وسط تنغل فيها الشرور من الحسد إلى الغيرة إلى الدس والوقيعة… في رحلة اللهاث وراء المنافع.

لعبت الثقافة دوراً محبطاً، وكانت أحد أسباب كوارث المجتمع والسياسة معاً، هذه العقلية كانت هي المسيطرة. أثارت رواية “المترجم الخائن” نقمة مثقفي السلطة، رأوا فيها أنفسهم، بينما كانوا يعتبرون أنهم فوق النقد. وكان للرواية، أنها أبرزت تأثيرهم كمافيات ثقافية على امتداد الوطن العربي وإساءتهم للحركة الثقافية.

س: شكّل الربيع العربي تحولاً واضحاً في مسيرتك الأدبية، فقد صارت مقاربتك للواقع الاجتماعي والسياسي الذي أشعل ثورات الربيع العربي أكثر جرأة في تسمية الأشياء بمسمياتها، من دون الوقوع في فخ المباشرة وغياب الحلول الفنية في معالجاتك الروائية.. هل كان هذا التحول آنياً، نتاج تفاعل مع حدث كبير وراهن، أم هو استقراء ومراجعة لمرحلة كاملة متصلة الأسباب والنتائج؟

بدأ التحول في مسيرتي الروائية، خلال الربيع العربي في مواكبة الحدث السوري، فأنا لم أنتظر نهايته، ولم أكتفِ بالمراقبة ومتابعة الربيع فقط، بل كتبت عنه. وأزعم أنني كتبت عنه بالعودة إلى جذوره في حصار حماة وقصف المدينة، وإحداث مجزرة طاولت الآلاف، كانت درساً دموياً وحشياً، استمر فيما بعد سنوات في سجن تدمر سواء في التعذيب أو الإعدامات.

كان في التصدي للثورة مخاطرة، فالمقولة الشائعة أنه لا تجوز مقاربة حدث ضخم ومؤثر راهن، إلا بعد مضي ربما قرن من الزمن، أسوة برواية “الحرب والسلام” لتولستوي، قد تظهر حقائق جديدة تُؤخذ بالاعتبار، لكنني في روايتي تعرضت لحدث مضى عليه ثلاثة عقود، ربطته بمسيرة النظام إلى حين اندلاع الاحتجاجات، فإعلان النظام الحرب على الشعب، سجلت فيه بداية الثورة. أما عن ظهور حقائق جديدة، فلم أحتج إليها، كنت شاهداً على ما يعنيني منها، عدا أن الرواية كانت عن انعكاس الثورة على الناس، وعن تركيبة النظام ورجالاته وأدواته من أجهزة أمنية، أي المشهد الذي عاشه السوريون طوال أربعة عقود، كتبته كما رأيته بعين الروائي. أنا لست مؤرخاً، لأنتظر عشرات السنين، البشر والحقائق أمامي على الأرض.

في رواياتي التالية كانت مواكبتي للحدث على عدة مستويات، هنا يمكنني الحديث عن قدرة الروائي عن استشفاف حركة التاريخ، من خلال مشاركة البشر بالحدث، وكان مبذولاً ليس على الأرض فقط، وإنما في الصحافة ووسائل الإعلام بشكل عام، بالصوت والصورة، هذا لن يتوفر بعد سنوات إلا من خلال مراجع، هي ذاتها الصحافة والإعلام. كنت مهتماً بالبشر في تلك الفترة المحتدمة والملتهبة. والأهم كان ما يجري يدور على مقربة مني، أراه بالعين المجردة، أما ما يدور في الكواليس، وفي دهاليز السياسة فلم يهمني، كان بوسعي معرفته والتكهن به كروائي، وكان ظاهراً غير خفي، بدا جلياً في عدم حدوث أي تغيير في عقلية النظام. كان القتل هو اللغة التي تعامل بها مع الشعب، ساعده عليها تدفق الميلشيات المذهبية المسلحة من إيران ولبنان، واستباحة الشبيّحة للمدن والأرياف، ونهب بيوت المدنيين، وفيتوات الروس في مجلس الأمن.

مهمتي كروائي، محاولة فهم ما يجري وتفسيره، ولم يكن مستحيلاً ولا صعباً، أنا جزء من هذا الحدث، غير محايد، منحاز إلى الناس، ومنحاز إلى ما أعتقد أنه الحقيقة، لا يمكنني الوقوف ضد ضميري، أنا لست أعمى. الكتابة لم تكن مخاطرة، الخيانة ألا أكتب.

س: اعتُبرت روايتك (السوريون الأعداء) الصادرة عام 2014 إحدى أهم الروايات التي شرّحت الواقع السياسي والاجتماعي السوري المأزوم الذي أنجب ذلك الانفجار الهائل في سورية، إن لم تكن أهمها على الإطلاق، وقد حظيت بالعديد من الدراسات النقدية التي رأت فيها فتحاً جديداً في معاينة جذور الخراب، وآليات الفساد الاجتماعي والسياسي.. هل باستطاعة الأدب برأيك أن يصف العلاج للمجتمعات المريضة؟

بما أنك استخدمت كلمة “العلاج” و”المجتمعات المريضة”، فسوف استعمل كلمة التشخيص، بمعنى أن الرواية في أحد جوانبها تحاول تشخيص الحالة، ما يفتح الطريق للعلاج، لكننا لسنا إزاء مجتمعات مريضة فقط، وإنما أنظمة مصابة بداء الشمولية، كانت السبب في هذه الكارثة المستديمة، طالما هناك دكتاتوريات فلا شفاء لأمراض مجتمعاتنا. أي أن مهمة الرواية في هذا المجال محدودة جداً، ولو كان من حسنات التشخيص أنه محاولة لسبر غور الإنسان والحياة والأمراض الناجمة عن غياب العدالة وانتشار الظلم وفقدان حرية التعبير.

يسترشد الروائي في رواياته بالواقع الاجتماعي والسياسي والنفسي، من خلال إحساس أخلاقي ينبغي ألا يغيب عنه، فهو ليس إزاء بشر روبوتات، إنهم بشر من لحم ودم، وإذا أخذنا الحالة السورية، فسوف نجد أن ما آلت إليه كان مستعصياً، الروائي عاجز ربما حتى عن التشخيص بعيد المدى؛ لأن الحالة في تفاقم، لكنه ليس عاجزاً عن الكتابة، قد يوحي بما يساعد البشر على المقاومة، أما بالنسبة للدكتاتورية، فليس هناك إصلاحية لتخليصها من طغيانها، ولا حتى تغيير سلوكها، وإنما إزالتها من هذا العالم.

س: تناولت ظاهرة الإرهاب واستخدام الدين في صناعة ظاهرة الإرهاب في العديد من رواياتك كـ (جنود الله)، و(الشاعر وجامع الهوامش)، أين تكمن مشكلة الإرهاب في عالمنا العربي المعاصر؟ وهل هو مؤامرة تحركها خيوطها في الخارج، أم مخابرات الداخل، أم النقمة الاجتماعية في غياب الحرية والكرامة؟

الإرهاب ليس مؤامرة، إنه تطرف وانحراف، وفهم الدين بشكل خاطئ، وبدل أن يكون احتجاجاً مرتفع الصوت، يصبح سلاحاً دموياً، وإذا كان من المكن تطويقه، فبالإصغاء إلى حقوق البشر، ومحاولة تلبيتها، هذا له علاقة بالعدالة، إذا لم يُستمع إليهم، يلجأ الناس إلى الدين، فيمنحهم الحق بالجهاد، ومن الممكن استغلاله فيصبح إرهاباً، ولو كان لديه قضايا عادلة، لن يكون تحقيقها إلا بوسائل لا تتوخّى العنف، فالقتل والوحشية والتفجيرات والعمليات الانتحارية، ليست من الأساليب التي تؤدي إلى الإنصاف.

لا يولد الإنسان إرهابياً، بل يصبح إرهابياً، وتتحمل الأنظمة وزر الأسباب المؤدية إلى الإرهاب، الظلم وغياب الحرية والعدالة، وغالباً يتفاقم مع الرد بالقمع، ويصبح إرهاباً، عندما يتحكم به مجانين الشريعة، ثم يغدو مؤامرة عندما تخترقه دول، تعمل على استخدامه، وتساهم بتصنيعه إلى حد السيطرة عليه، بحيث يصبح واحداً من أوراقها في لعبة السياسة.

س: في روايتك الأخيرة (يوم الحساب)، الصادرة عام 2020 غصت عميقاً في المشكلة الطائفية في مجتمعاتنا، كما في (رواية (السوريون الأعداء) من قبل، كيف يمكن للكاتب أن يقارب هذه المشكلة بمعزل عن اتهامه بإثارتها أو إذكاء نيرانها المدمرة؟

الثورة والحرب هي التي أعطتنا الحق في تسمية الأمور بأسمائها، ليس هناك أكثر من هذا الدرس قسوة وفجاجة في تعليمنا هذه الحقائق الشريرة، وليس هناك أكثر من القتل والذبح في ترجمة استبداد السلطة. إذا خشينا من الكشف عنها في مجال الرواية، فنحن نخدع أنفسنا، والحقائق تكذبنا. عندما كتبت، وقلت هذا سنّي وهذا علوي وهذا مسيحي، اتُهمت بالطائفية، بينما هناك مجازر تُرتكب بهذه العناوين، هناك من يحرض السنّة على قتل المدنيين العلويين، ومن يحرّض العلويين على قتل المدنيين السنّة. سورية غارقة في السعار الطائفي الذي بدأ في السبعينات بالاستيلاء على السلطة، وكان ذروتها الأولى في الثمانينات، ثم أصبحت في الخفاء تُمارس في الوظائف والمعتقلات وأقبية المخابرات والجيش، وعلى جميع الأصعدة، حتى أصبحنا نتنفسه في الهواء، وكان له طعم الدم. إن الطائفية صناعة، وكان النظام يصنعها كضمانة لاستمراريته. في رواية “يوم الحساب” لم تتحكم العصبية الطائفية بالناس، ليس كعمل روائي، وإنما واقع الحال، لقد عشنا في مجتمعاتنا من دون عداوات طائفية، واليوم بعد ما يزيد عن عشر سنوات، إذا لم يوجد من يثير النعرات الطائفية، فلن نلحظ لها وجوداً، بينما في المناطق التي يعيث فيها الشبيحة فساداً، فالطائفية وحدها هي المسيطرة.

س: لماذا غابت ملامح سيرتك الذاتية عن أعمالك الأدبية، مع أننا نجد حضوراً كبيراً لها في أعمال كبار الكتاب العرب والأجانب ومن مختلف الثقافات؟

لا أعتقد أنها غابت، لكنها لم تظهر بشكل جلي، أعتقد أن الكاتب يتعرف إلى نفسه في الكتابة، بانتحال شخصيات رواياته، بعضها لا يمكن المضي فيها، إلا إذا تقمّصها، ومنحها من حياته وأفكاره ما يساعدها على الظهور بشكل مقنع. الكاتب موجود في رواياته، ليس كبطل أو مجرم، وإنما كمحاور للبشر، وقد تظهر نثارات من حياته، وأفكاره وعواطفه وسقطاته وزلاته. يعيش الكاتب في حياة شخصياته على نحو ما، معقد جداً، لو لم يكن لدى الروائي قدْر من التبصر، لما تمكّن من التنكر بشخصيات رواياته.

بالمناسبة، الغالبية العظمى من السِّير الذاتية للأدباء، اهتمّ بكتابتها باحثون اعتمدوا على مذكراتهم ورسائلهم وعلاقاتهم، واستشفوا شخصياتهم من كتبهم، وما اكتشفوه لا يستطيع الكاتب نفسه البوح به، إن لم يحاول إنكاره. عموماً لا تخفي الكثير من كتب المذكرات الشخصية محاولة لتجميل صورة صاحبها، وإسباغ الأهمية على نفسه؛ لهذا أكثر من يكتب المذكرات هم السياسيون، لديهم الكثير مما يخفونه، أما الأخطاء فيدافعون عنها.

تحتاج السيرة الذاتية إلى الأمانة والصدق والصراحة، لا أدري إلى أي حد هي متوافرة لدي، لكن إذا أردت كتابتها، فهذا الشرط سأتقيد به. طبعاً، لا بد من الجرأة. آمل يوماً أن أكتبها. ربما أتعرف إلى نفسي التي أجهلها، وحياتي تلك التي لم أعشها.

س: إلى أي حد استفدت من دراستك للقانون في عملك ككاتب، يُفترض أن ينشد العدالة في أدبه؟

عندما درست القانون، كان لمجرد الحصول على شهادة جامعية، كنت قد قررت ألا أعمل في هذا المجال؛ لذلك قضيت الفترة الجامعية في قراءة الأدب والمسرح، وارتياد السينما، وكل ما له علاقة بالثقافة من فلسفة وعلم نفس وتراث. لكن القانون تسلل إلى رواياتي، من خلال الدقة في التعبير والإيجاز ومناقشة الأمور ومحاكمتها بتجرد. ما جعلني أدرك مراراً أن لا شيء يضيع هباء، لا بد أن يترك ما قرأناه علامات في تفكيرنا، من دون الإحساس بحضورها، نشعر بها حينما نحتاجها، في الحقيقة تنقذنا، تبرز كطوق نجاة، إلى حد شكلت العدالة بالنسبة إليّ فكرة مركزية.

س: كيف تبدو علاقتك بشخصياتك الروائية؟ وما هي أكثر شخصية أربكتك ككاتب، أو شكلت تحدياً لمهاراتك كروائي؟

هناك شخصيات بطبيعتها إشكالية، خاصة في الظرف التي توجد فيه، أو تتعرض له. عادة لا تخلو الروايات من هكذا شخصيات، تمنح الحيوية للرواية، وتثير الأفكار، وتستنهض همة القارئ لفهمها أو الحكم عليها، وأهميتها أنها تطرح على الروائي والقارئ معاً مواقف هي معضلة، لا تقفز فوق الواقع، وهذا ما يجعل إشكاليتها تبرز بقوة.

وربما أكثر ما واجهني كان في شخصية مثقف ضد النظام، لكنه موالٍ له، بحكم علاقته معه، إلى حد يمكن اعتباره جزءاً منه، فقد قدّم له بعض الامتيازات، وصنعه على نحو ما، لكنه يتمرد عليه، بعدما اطلع على استبداد، بات يشعر أنه لو وافقه عليه، سيصبح جزءاً من الاستبداد نفسه، لم يستطع تبرير جرائم النظام، ولم يستطع أيضاً إنكار حقيقة أنه ليست لديه القدرة على أن يكون ضده؛ لذلك لن ينجو بنفسه إلا بمغادرة البلد.

يواجه الكاتب مثل هذه المواقف على الورق، لكنها تجسيد لما يجري في الواقع، ما حال هؤلاء الذين استفادوا من موقعهم، لكنهم لم يتمكنوا من المضي في هذا الطريق الذي أصبح مكلفاً لضمائرهم، كما لا يستطيعون فعل شيء؟

الإشكاليات عموماً التي تتحدى الكاتب، لا يجب التهرب منها، أو اختلاق حل ملفق لها، يجب مواجهتها، وقد تربكه وتربك الرواية، إنها اختبار لنزاهة الكاتب، بمعنى عدم الامتثال للأيديولوجيا، أو الأفكار المسبقة.

س: أنتجت الحرب السورية طوفاناً من الأعمال الروائية لكتّاب شباب، بعضهم يكتب للمرة الأولى، ما مشكلة هذه الأعمال برأيك، وما الذي سيبقى منها؟

لا مشكلة حولها في الحقيقة، إنها تكشف عن واقع كان مغيّباً وممنوعاً. في داخل كل منا رواية أو أكثر يرغب في كتابتها عن أمر يهمّه، أو تجربة مرّ بها، أو سمع عنها. في سنوات الثورة والحرب، أصبح في داخل كل منا ربما عشرات الروايات، وكان لما تمتعنا به من حرية، فرصة للتعبير عنها، كانت التجارب من فرط ما هي حقيقية تغري بالكتابة عنها، قد تكون حاجة أو نزوة، أو رغبة جارفة في امتلاك الإنسان صوته. أخيراً، قد نظفر بروائيين من هذا التدفق الروائي، أو كتابات هي تذكارات عزيزه على أصحابها، وقد تصبح نافذة، نطل منها على ما حدث، أو مرجعاً معتبراً بحكم واقعيتها، وربما شكّلت ثروة بالنسبة للمؤرخين… لا ننسى أن عدم صلاحية بعضها فنياً؛ لأنها أعمال أولى، لكنها أتاحت فرصاً، وربما خطوة لكاتب على طريق المستقبل. عموماً، لن يبقى منها إلا ما يستحق البقاء.

الجميل أن كتابة الرواية خلقت مناخاً متحرراً من الرقابة، وبالضبط، استعادة الحق في التعبير، كنوع من حرية الرأي للمحرومين منه.

س: ما هي أبرز التجارب الروائية العربية التي تستأثر باهتمامك؟ ومن هم الكتّاب الذين تتابع أو تنتظر جديدهم؟

لا تجارب روائية لافتة، وإنما محاولات جريئة قد تكون واعدة. ما نلاحظه بكثرة أن الدعاية التي ترافقها أكبر منها، وغالباً مخادعة، لا تشكل تجربة حداثية مكتملة، ولا وعداً بقلب عالم الرواية رأساً على عقب، ولا ما يزعم عن أنها ستغير مجرى الرواية العربية. ما يدلنا أن الذين يقومون بهذه الدعايات يجهلون ماذا تعني التجربة في الرواية، وليس لديهم رصيد في معرفة ما تخطته الرواية العربية في رحلتها. ولم يقرؤوا كلاسيكيات الرواية العالمية، كي يحسّوا بثقل عالم الرواية وقدراته الهائلة، وإنجازاته المرموقة، وماذا تعني الإضافة إلى عالم يبدو مكتفياً بذاته، وفي الوقت نفسه ينقصه الكثير، مع التشاؤم من أنه وصل إلى طريق مسدود. جرى الاعتقاد أنهم إذا قرؤوا آخر ما تُرجم إلى العربية، قد اختصروا الطريق إلى العالمية، أو أن الرواية بدأت وانتهت بروايات أمريكا اللاتينية، أو التأثر بصرعات المسلسلات التلفزيونية الغرائبية وأفلام “نتفليكس”.

حتى في الغرب يعانون من عدم توافر تجارب حقيقية، فتلجأ دور النشر إلى الدعايات المكثفة والتنويه المبالغ به بما يصدر من روايات، لكن يعسر العثور على روايات لافتة، وإن كان من الطبيعي حسب الدعاية أن نصادف كل يوم عشرات الروايات المذهلة، طالما الإعلانات تتعيّش على عبارات: “رائع، لا نظير له، عظيم، خارق، مثير…”، والخلط مع الأعمال الأكثر مبيعاً، وهي مجرد روايات تُشترى. هناك بوار روائي عالمي، كذلك في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني. ما نراه أعمال عادية جداً، الرواية تجتر نفسها، ومثلها السينما، لا أكثر من إعادة الشغل على موضوعاتها نفسها، مجرد أن تعثر على موضوع، “المثلية، على سبيل المثال، تكاد لا تجد رواية أو فيلم يخلو منها. حتى في الغرب تتردد شكوى، إن ما يشاهد بمجموعه ليس إلا إعادة بائسة لما أُنتج من قبل، بينما الصحافة تخلع عليها الأهمية، وهكذا ظفرنا في وسائل التواصل على روائع على مدار الساعة، ليس إلا روايات تظهر صباحاً وتختفي ظهراً.

تحتاج الرواية إلى نقاد كبار حقيقيين، لا نقاد سطحيين، ولا نقاد المجاملات، هؤلاء ليسوا نقاداً بالفعل، إنهم صحافة العلاقات الشخصية تستكتبهم الصحافة ودور النشر، وشركات الإنتاج والمؤلفون. ما يعزز انحراف الرواية نحو التفاهة، حتى باتت صناعة السوق، إذا كانت كأي صناعة أخرى، فلا تؤتمن. ولا بد من الإشارة إلى أن الجوائز أسهمت في هذا المشهد، بينما في البداية بدا أنها ستقدم روايات وتجارب لافتة وهو المفترض، لكن خاب الظن، فالفساد في دولنا كان شاملاً، لم يستثنِ الفعاليات الثقافية، فغدت الجوائز لعنة، مثلما وسائل التواصل أضحت وسائل دعاية. وإذا كانت هناك مشكلة فعلية، فتتلخص في أن نقرأ شيئاً مفهوماً.

س: ما الذي يمكن أن تقوله الرواية العربية عن مجتمعاتنا اليوم، وإلى أي حد يمكن أن تقدم رسالة للأجيال اللاحقة، وما هي هذه الرسالة؟

ما يطبع الرواية بشكل عام هو اهتمامها بالإنسان، موضوعاتها منحصرة بالمجتمع، سواء ذهبت إلى الماضي أو المستقبل، وهي الأشد انتقاداً له، مجتمعاتنا اليوم مرهقة بالكثير من الأعباء التي لا تفضي إلى متغيرات ملموسة تساعدها على النهوض والازدهار. إنها مجتمعات مهزومة، عاشت عقوداً من القمع، ما أودى بها إلى العجز، فخذلت شبان الربيع العربي، وبددت فرصاً كانت واعدة. لقد استطاعت الأنظمة اختراقها، ونجحت في التلاعب بوعيها وصناعة مخاوفها. لا تكف الرواية عن إرسال الرسائل إلى الأجيال الحالية والقادمة، ويُخشى أنها ستذهب هباء، إن لم ينجدها ربيع آخر، الأمر الجيد أن الربيع فصل متكرر، فالطبيعة ضد الأنظمة الشمولية.

-

المصدر :

- العربي القديم